《镜子,父亲,女人与疯子》

版权信息

COPYRIGHT

书名:镜子、父亲、女人与疯子:拉康的精神分析世界

作者:王润晨曦;张涛;陈劲骁

出版社:北京联合出版公司·蓝狮子

出版时间:2023年2月

ISBN:9787559665447

字数:116千字

本书由杭州蓝狮子文化创意股份有限公司授权得到APP电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

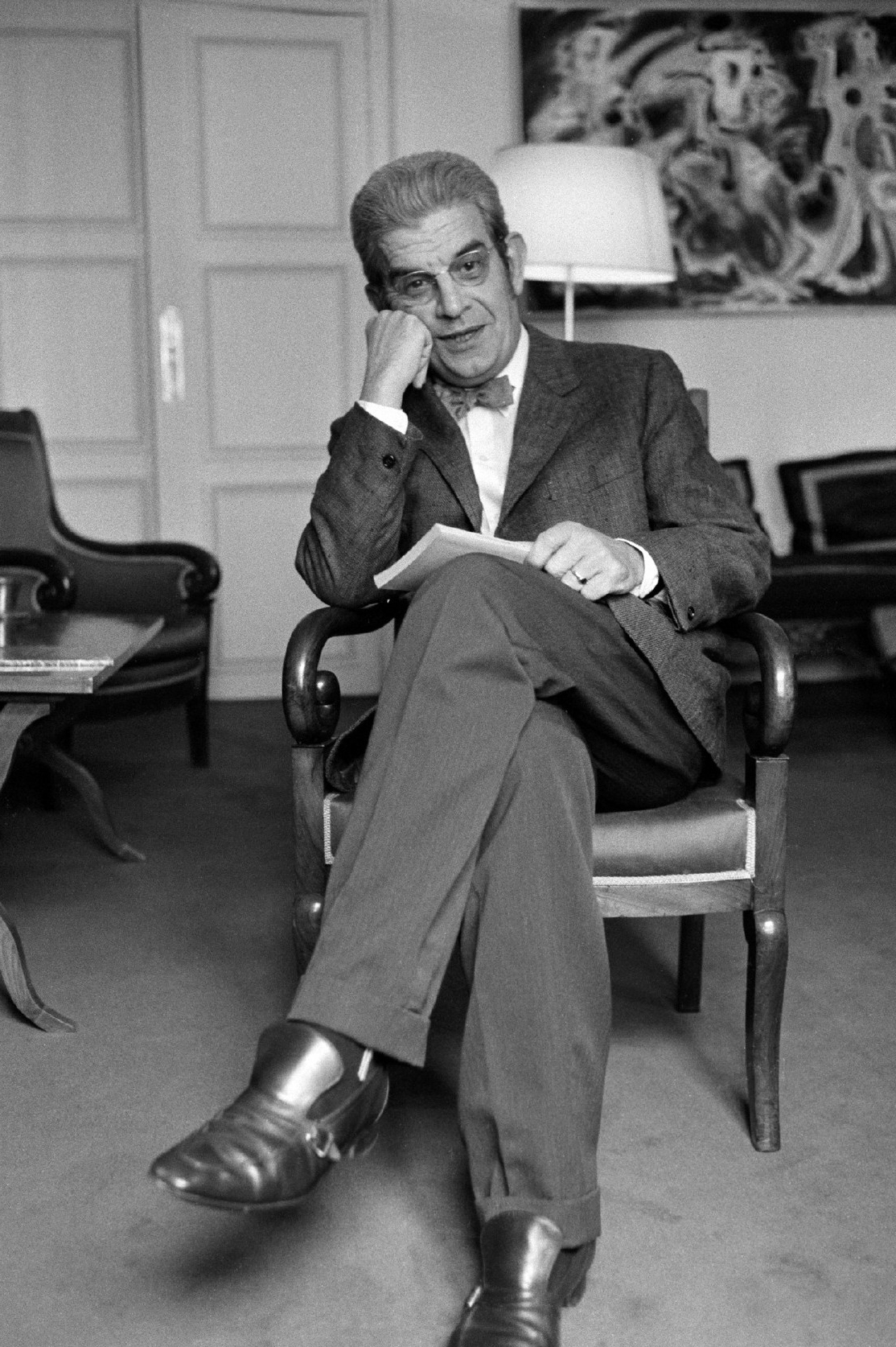

1967年10月,雅克·拉康在巴黎公寓内,这个时候的他已经是法国最具影响力的精神分析家。就在前一年,《拉康文集》的出版为他带来了极大的声誉,学术界从此把他奉为结构主义的四巨头之一,与米歇尔·福柯等人的名字并置在一起。

不过对于当今的法国精神分析家来说,那是他们的思想开始启蒙的时代,也是他们在拉康教学的启发下踏上新的征程的时代。

多年以后,阿根廷裔分析家艾斯黛拉·索拉诺回忆起她当年不远万里来到巴黎与拉康会见的情景:他已经是一个老人了,不知道会活多久,虽然我知道不该当着他面这么说,但重点是我对他说他的作品将是不朽的。

导言

Introduction

四个圆环

本书的创作是一次通俗化讲解拉康精神分析理论的尝试。这里引出了两个问题:谁是拉康?为什么要通俗化?

鲁道夫·勒文斯坦(1898—1976),波兰裔精神分析家。1925年起定居巴黎,成为在法国最早实践精神分析的人之一,法国前两代精神分析家中,多数人都接受过他的分析。1926年,他和玛丽·波拿巴(Princess Marie Bonaparte)等人一道创建了巴黎精神分析协会。1942年前往美国,后来成为精神分析中自我心理学流派的创始人之一。

第一个问题既容易回答又不容易回答。我们可以说,雅克·拉康(Jacques Lacan,1901—1981)是20世纪法国最伟大的精神分析家。他1932年从巴黎大学医学院博士毕业,成为精神科医生,同时开始了跟随鲁道夫·勒文斯坦(Rudolph Loewenstein)

鲁道夫·勒文斯坦(1898—1976),波兰裔精神分析家。1925年起定居巴黎,成为在法国最早实践精神分析的人之一,法国前两代精神分析家中,多数人都接受过他的分析。1926年,他和玛丽·波拿巴(Princess Marie Bonaparte)等人一道创建了巴黎精神分析协会。1942年前往美国,后来成为精神分析中自我心理学流派的创始人之一。

长达6年的个人分析。1934年,他加入隶属于国际精神分析协会(IPA)的巴黎精神分析协会(Société Psychanalytique de Paris),1938年成为巴黎精神分析协会的正式会员。随后,他高举“回到弗洛伊德”的大旗,反对当时主流的自我心理学和客体关系学派,这两个学派被他认为是对弗洛伊德关于无意识的教义的背离。他从1953年开始每年定期举办讨论班,通常是每两周一次,虽然中途历经过几个不同的场地,但这一教学活动一直持续到他逝世。1960年,他与国际精神分析协会决裂,1964年因此不得已创立了自己的协会,也就是著名的巴黎弗洛伊德学派(École Freudienne de Paris)。1966年,《拉康文集》(Écrits)的出版为他获得了巨大的声誉,他也一跃成为“二战”后法国最有影响力的精神分析家。

对拉康的生平感兴趣的读者可以参阅:卢迪内斯库. 拉康传[M]. 王晨阳,译. 北京:北京联合出版有限公司,2020. Jaudel N. La Légende noire de Jacques Lacan[M]. Paris:Navarin,2014.

以上这些是可以在任何有关拉康的介绍性书籍中查到的信息

对拉康的生平感兴趣的读者可以参阅:卢迪内斯库. 拉康传[M]. 王晨阳,译. 北京:北京联合出版有限公司,2020. Jaudel N. La Légende noire de Jacques Lacan[M]. Paris:Navarin,2014.,但是它们还并不足以构成我们对这个人感兴趣的理由。因为,除非我们身处当时的环境或者了解这些理论层面的争议,否则这些信息无法引起任何来自我们心中的共鸣。

Miller J A, Alberti C. Ornicar?Lacan Redivivus[M]. Paris:Navarin,2021:147. 后续如无特别说明,引文均由本书作者翻译。

拉康又是一个相当有争议的人物,有人认为他是弗洛伊德以后最伟大的精神分析家,是他延续了精神分析实践的生命,如果没有他的出现,精神分析至少在法国可能会走向衰败的命运;也有人认为,他不过是一个装腔作势的江湖骗子,人们在他的讨论班上说着一些大家都不理解的内容,而不理解一些理论从不意味着我们不可以把它说得头头是道;有人赞扬他的勇气和真诚,因为他粉碎了精神分析理论中存在的虚伪的、理想化的窠臼;也有人批评他固执、鲁莽和不负责任,认为他创造的“短时会谈”(séance courte)玷污了精神分析有史以来的正统实践。我们说,他从来都是一个不容易对付的人,无法被轻易归类,对代表社会主流意见的心理学外行来说,他既无法让人心甘情愿地称赞,又很难让人毫不留情地痛斥。对此,他的高中班主任在他的成绩单上写道:“雅克(拉康)很聪明,但是他很古怪;此外,他的工作不同常规,我们抱怨他的手法有点走在了规定之外。” Miller J A, Alberti C. Ornicar?Lacan Redivivus[M]. Paris:Navarin,2021:147. 后续如无特别说明,引文均由本书作者翻译。

临床演示:一种承接自精神病学传统的在医院进行的演示活动,愿意接受邀请的病人当众和精神分析家进行对话。观众由医院实习生和心理学专业的学生组成。值得注意的是,很多病人非常愿意在专业群体面前,而不是某个人面前,分享和谈论自己的经历。

对他感兴趣的人,是出于完全不同的原因。有的人对他在精神分析理论和临床上的洞见感兴趣;有的人对他具有强烈个人特色的说话方式和背后存在的有趣灵魂感兴趣;有的人是参加了他在巴黎高师(École Normale Supérieure)的讨论班后,一发不可收拾地拜入其门下;有的人是上了他的躺椅之后,因为这种临床的神奇效果而深受震撼;精神科医生们钟爱参加他在医院举办的临床演示

临床演示:一种承接自精神病学传统的在医院进行的演示活动,愿意接受邀请的病人当众和精神分析家进行对话。观众由医院实习生和心理学专业的学生组成。值得注意的是,很多病人非常愿意在专业群体面前,而不是某个人面前,分享和谈论自己的经历。

;迷茫彷徨的年轻人们则寄希望于跟随他进行一段分析后,开启自己新的人生道路;遭了灾的女子希望跟他分享内在体验,而这些分享,她们从别人那里是得不到回应的;读了他《拉康文集》的人则不远万里从阿根廷或者中国飞到巴黎,渴望从他身上觅得精神分析的真理。

例如,2018年出版的《给拉康的信》(Lettres à Lacan)收集了众多分析家和作家写给拉康的幽灵的信,2021年出版的《奥尔尼卡?拉康复生》(Ornicar ? Lacan Redivivus)中则汇集了拉康的家人和来访者对他的印象。 Laufer L. Lettres à Lacan[M]. Vincennes:Editions Thierry Marchaisse,2018. Miller J A, Alberti C. Ornicar ? Lacan Redivivus[M]. Paris:Navarin,2021.马丁·海德格尔(1889—1976),20世纪最重要的德国哲学家之一。索伦·奥贝·克尔恺郭尔(1813—1855),丹麦哲学家、神学家、作家,一般被认为是存在主义的奠基人。

来自不同角度的对他的兴趣——或者说是移情(transfert)——的多元性,印证了那句老话:“一千个人心中有一千个哈姆雷特。”并且我们认为,这句话在他身上的效果更加突出。他的例子鲜明地展示出,人们可以因为完全不同的原因对同一个人产生兴趣,并把他安插到各自生命的故事中的不同位置上,至于那些完全在心理学(psy)领域之外工作的人更是如此,他们直接或间接受他的理论或临床影响,包括数学家、哲学家、人类学家、语言学家、艺术家、导演、作家等等。这使得我们看到两个有趣的现象,一个是在出版物中,经常会出现以“不同的人对拉康的印象”为主题编写的合集 例如,2018年出版的《给拉康的信》(Lettres à Lacan)收集了众多分析家和作家写给拉康的幽灵的信,2021年出版的《奥尔尼卡?拉康复生》(Ornicar ? Lacan Redivivus)中则汇集了拉康的家人和来访者对他的印象。 Laufer L. Lettres à Lacan[M]. Vincennes:Editions Thierry Marchaisse,2018. Miller J A, Alberti C. Ornicar ? Lacan Redivivus[M]. Paris:Navarin,2021.

;另一个是精神分析的跨学科性,这一点是拉康理论对不同学科的借鉴以及反过来对它们的启发所导致的。所以我们可以看到大量类似“拉康与海德格尔(Heidegger)

马丁·海德格尔(1889—1976),20世纪最重要的德国哲学家之一。”“拉康与克尔恺郭尔(Kierkegaard)

索伦·奥贝·克尔恺郭尔(1813—1855),丹麦哲学家、神学家、作家,一般被认为是存在主义的奠基人。

”“拉康与文学”“拉康与女性主义”的专题研究或论文,甚至在有的学校,精神分析专业就被叫作“精神分析与跨学科研究”。

那么,对这样一个庞然大物——由拉康的教学、实践和著述辐射扩展而成的广大网络,我们如何能够在这样一本10万字左右的小册子里进行解读呢?我们说,我们放弃了这个目标。在这里对拉康的著作进行整体化的解读是不可能的,它们由26年的《讨论班》、两本著作集和其他一些文献构成,我们甚至无法单单讲解其中一年的《讨论班》,因为这种讲解只能针对专业的人群,或者只能抵达非常肤浅的程度;我们同样无法厘清拉康的教学对精神分析实践的贡献,遑论对其他人文科学的贡献——今天,这种贡献正在不断发酵,众多精神分析领域诞生的新的论述要么是从他的思路继承发展而来,要么通过反对他而获得一种新的理论表述的价值。针对不同的、具体的理论,人们要在两个立场上选择其一,但绕不开的,是拉康卓越的贡献。

但是这不意味着我们无法走在解读他的道路上,而这种解读因为两个原因,可以变得更加富有意义。

詹姆斯·乔伊斯(1882—1941),爱尔兰作家和诗人,第四章会有对他详细的介绍。

第一个原因是拉康著作众所周知的晦涩,作为一个个人生活和理论实践紧密相连的思想家,他的写作渗透着一种“巴洛克式”的风格,其特点是大量的长难句使得理解每一句话都构成一种挑战,而整体拼凑起来就变得更加不知其所云。这里面有他故意为之的因素——一来避免读者滥用精神分析的理论,二来是促使读者在他用文字浇筑的迷宫中发现自己的道路。同时,拉康会根据他写作时针对的对象,调整自己的写作风格,这方面最显著的例子是他关于詹姆斯·乔伊斯(James Joyce.)

詹姆斯·乔伊斯(1882—1941),爱尔兰作家和诗人,第四章会有对他详细的介绍。

的文章。在这篇文章中,他像乔伊斯一样构造了不少新词,使之成为他最艰深晦涩的文章之一。这个原因使得对于那些无法直接阅读他的《讨论班》的读者来说,阅读通俗化的理论讲解,是了解其思想不可或缺的一步。

Lacan J.Déclaration à France-Culture[J]. Le Coq-héron,1974(46—47):7.

第二个原因我们认为更加重要,即拉康构造的精神分析理论的魅力——传递这种魅力恰恰构成了本书写作的目标。这种魅力超越了单纯的精神分析的临床实践范畴,这也是为什么他的理论往往相比其他的精神分析家更容易和不同的人文学科产生关联、互相影响。自弗洛伊德发明精神分析起,精神分析理论就开始渗入其他的人文科学领域,甚至是社会生活的各个角落。人们对精神分析理论感兴趣,并不一定是为了成为分析家或者更好地进行临床工作。这一点和科学心理学有相当大的差异,非专业人士也可能想了解心理学的知识,比如为了更好地调整自己的心态和情绪,但这个过程容易停留在浅尝辄止的阶段,人们往往在实验或者统计心理学前停下自己探索的步伐。在这个时候,我们需要一些更大胆的论述,突破严格的实证科学的方法带来的种种束缚,前方正是一整片精神分析理论的开阔地。科学只有一个目标,就是去知道,它不会考虑欲望、负罪感和享乐(jouissance)。对此,拉康说道:“科学会对所谓的人性造成一种不可呼吸的效果。”而精神分析相比科学的话语,处在例外的位置,它具有一种“人工肺的功能” ![Lacan J.Déclaration à France-Culture[J]. Le Coq-héron,1974(46—47):7.](images/000003.png) 。相比科学普遍化的尝试,精神分析的伦理学强调个体差异和每个人的独特性,这方面极端的例子是对于一些严重的精神病患者,有些分析家会主张针对每一个主体发明一种适合他的诊断,而不是将他对应到某个现有的诊断中。

。相比科学普遍化的尝试,精神分析的伦理学强调个体差异和每个人的独特性,这方面极端的例子是对于一些严重的精神病患者,有些分析家会主张针对每一个主体发明一种适合他的诊断,而不是将他对应到某个现有的诊断中。

波罗米结:扭结在一起的四个圆环,分开任何一个圆环都会导致整体的分开。详见第四章第二节“圣状的逻辑”。

本书共分为四个章节,分别以镜子、父亲、女人和疯子作为讨论的主题。同时,这四个主题分别呼应拉康的想象界、符号界、实在界和症状界,四界共同构成了一个波罗米结(nœud borroméen)

波罗米结:扭结在一起的四个圆环,分开任何一个圆环都会导致整体的分开。详见第四章第二节“圣状的逻辑”。

的四个圆环。这样做是为了避免以按部就班的方式介绍拉康的理论。我们不想复述太多其他书籍中已经讨论过的内容,也不想将精神分析停留在理论和临床的二分之间。我们希望能够传递一些有趣的东西,因为拉康教学的魅力很重要的一部分,即为阅读他的乐趣:刚接触他的读者可能单纯是因为被他的概念或者论述吸引,比如欲望、享乐、父之名(Nom du Père)、对象a,或者他所谓的“女人不存在”“真理是享乐的小妹妹”等;更进一步的读者可能会发现他的思维方式的独特之处,被他的真诚和勇气所打动,为他在真相面前从不畏缩的态度折服。因此,从他的教学中提炼出一套严谨的教条化理论,会带来失去阅读他的乐趣的风险,这是我们在这本书的写作中试图避免的。本书针对的对象是任何对拉康的精神分析感兴趣的读者,包括完全不了解精神分析的人。但我们相信,专业的心理领域工作人员或者对拉康有一定了解的读者,也能在阅读本书的过程中有所收获。这是一个相当艰巨的任务,我们期望在这里交出了一份令大家满意的答卷。

三条岔路

熟悉拉康《讨论班》的朋友可能看得出,导言的第一个标题“四个圆环”是对拉康出版的第一本《讨论班》的标题“精神分析的四个基本概念”(Le Séminaire Livre Ⅺ:Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse,1973年)的致敬。“四个圆环”分别由三位作者完成,其中张涛负责编写第一章“异化的镜子”,陈劲骁负责第二章“法则的父亲”和第四章“正常的疯子”,王润晨曦负责第三章“痛快的女人”。由于对拉康著述兴趣上的差异,更准确地说是拉康在我们各自心中位置的差异,我们在通俗化的过程中开辟出了三条岔路。

《精神障碍诊断与统计手册》(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders):由美国精神医学学会制定的号称权威的精神障碍诊断与统计手册。雅克-阿兰·米勒(1944—),法国著名精神分析家。他同时是拉康的女婿和拉康《讨论班》的编辑。

张涛更加关注精神病理学的内容,所以他在论述自我和镜子的关系时,每一步都会援引丰富的临床材料,并对大量和镜像关系有关的概念做了细致的区分。这种学术层面的区分,是我们得以精确定位病理学原因的前提。同时,他也试图通过列举电影中的例子来增进学术内容的趣味性,使得精神分析在临床之外关联了流行文化的领域。陈劲骁的视角非常恢弘,他从思想史和认识论的角度对拉康的有关父之名的问题进行了批判,着重强调了不同的和父之名的关系造成了主体精神结构上的差异。如果说他在第二章重点着墨于有关精神结构的叙述的话,在第四章,他则借用拉康晚期关于“圣状”(sinthome)的理论,将对精神结构的划分,重新统合在一个新的视角之下。值得一提的是,他不只是参考拉康的有关叙述,以《精神障碍诊断与统计手册》(DSM)  为代表的精神病学的历史发展,同样也在他的视野之中。最后,他追溯法国当下精神分析理论发展的前沿,对雅克-阿兰·米勒(Jacques-Alain Miller)

为代表的精神病学的历史发展,同样也在他的视野之中。最后,他追溯法国当下精神分析理论发展的前沿,对雅克-阿兰·米勒(Jacques-Alain Miller)  提出的“日常精神病”(psychose ordinaire)的概念进行了讨论。相比张涛学术上的严谨和陈劲骁的才华横溢,王润晨曦的部分更加重视经验的维度,试图在理论和经验之间不断地游移和穿插。它们包括生活中的经验、临床上的经验以及文学的经验。他期望通过回溯这些经验,展现拉康的理论或者他独特的思考方式对每个人可能带来的启发。

提出的“日常精神病”(psychose ordinaire)的概念进行了讨论。相比张涛学术上的严谨和陈劲骁的才华横溢,王润晨曦的部分更加重视经验的维度,试图在理论和经验之间不断地游移和穿插。它们包括生活中的经验、临床上的经验以及文学的经验。他期望通过回溯这些经验,展现拉康的理论或者他独特的思考方式对每个人可能带来的启发。

下面我们简要介绍每一章的大致内容,为读者提供一个导引,期望帮助读者不至于徘徊于岔路时迷失方向。

第一章“异化的镜子”主要处理与镜子阶段有关的理论问题,它对应的是拉康的思想发展历程中早期的内容。这一阶段,拉康的代表作品是1949年在苏黎世举办的国际精神分析会议上的发言《助成“我”的功能形成的镜子阶段——精神分析经验所揭示的一个阶段》(Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je)。镜子阶段的理论认为,婴幼儿的自我的形成过程在于将镜子中的形象辨认为自身形象,它一般发生在婴幼儿6~18个月大的时候。婴幼儿借由这种外在的形象,完成对自身内在的整合,而此时婴幼儿尚未具备对身体的充分掌控能力,身体尚处于不协调的发展阶段。理解这一理论的困难在于,它主要脱胎于拉康与精神病人的工作经验。在一些精神病人身上,“自我”的机构(instance)并未得到充分的发展,以至于在自我和外界之间并没有确立不容置疑的边界,其表现结果是,处于发作状态的精神病主体认为他人取代了自己,比如夺取了本该属于自己的东西,由此发展出他人对自己进行迫害的妄想。正是基于临床中遇到的这类现象,拉康发展出了每个人都会经历镜子阶段这一理论,并将病理学问题定位在这一阶段之上。

拉康在建构这一理论时,同样参考了对婴幼儿观察的经验。这方面最具代表性的事实是在婴幼儿身上常见的互易现象:一个小孩打了另一个小孩,但却说是另一个小孩打了他。这不是因为他在说谎,而是他尚不能对自己和他人进行区分,所以他看到另一个孩子受到了伤害,以为是自己受到了伤害。

虽然拉康这一理论的提出主要是基于临床经验以及对婴幼儿的观察,但是由镜子阶段衍生出的镜像关系,却是生活中常见的现象,同时也是文学、电影、神话的题材。婴幼儿看到镜子中的自己,一方面感到欢欣雀跃,因为发现自己有一个完整的身体形象,他认同这一形象,将之视为是自己的;但另一方面,镜像关系也孕育着你死我活的侵凌性,它意味着主体自身形象的构建要通过援引他者的形象来获得,而位于我们正对面的形象经常会“不顺眼地”提醒着我们自身的惭愧之处,或者“太顺眼”以致威胁到我们自身存在的独立性,由此导致的是主体为争夺自身形象的所有权进行殊死的斗争。

如果说第一章的内容是基于拉康最初的贡献,那么我们在第二章看到的就是精神分析理论的核心内容——俄狄浦斯情结和阉割情结,以及它们对主体发展的影响。相比第一章对镜子阶段的三个时刻引发的精神病理学的叙述,第二章回应的是精神结构的诊断的问题。结构意味着同样一种精神病理学现象,可以完全出自不同的精神结构,这使得精神分析的诊断有别于精神病学的诊断,因为后者更多是从疾病现象的角度做出的分类。

从精神病学或精神分析史的角度追溯这三个概念的发展,将会是一个极为浩大的工程。我们在这里满足于直接给出拉康中后期的结论。虽然三个概念听起来都不像是好词,但其实它们只是中性地在临床讨论中出现的对来访者的诊断。拉康认为,所有的“正常”人都是神经症,而精神病则是相对特殊的一类群体,他们和语言具有一种不同的关系,这使得他们往往更加自由。虽然精神病这个词会让人联想到“疯人”(fou),但他们中的确出现了大量才华横溢的个体,不只是包括作家、画家、诗人等这些我们习惯性地认为和疯狂走得更近的人,也包括数学家、科学家、政治家、法官等。简而言之,一个人是精神分析意义上的神经症还是精神病结构,完全不影响他们从事任何职业或者扮演生活中的任何角色。在这一点上,精神分析的诊断与我们常识中精神病学的诊断,具有完全不同的意义。

弗洛伊德经典的诊断划分是神经症(névrose)、精神病(psy-chose)和性倒错(perversion)  。对于性倒错是否构成一种独立的结构,近年来分析家群体中愈发有争议,倒是孤独症(autiste)逐渐被认可是一种与精神病不同的、独特的结构。

。对于性倒错是否构成一种独立的结构,近年来分析家群体中愈发有争议,倒是孤独症(autiste)逐渐被认可是一种与精神病不同的、独特的结构。

抛开争议的部分不谈,我们看到,核心的划分出现在神经症和精神病之间。弗洛伊德虽然也会讨论到精神病主体的问题,但是他理论的建构主要是基于与神经症患者的工作经验。相反,拉康的卓越贡献之一就在于对精神病的问题的分析。我们说,这与他首先作为精神科医生的工作经验高度相关,因此,他继承了许多来自精神病学家的理论和临床遗产。

Lacan J.D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose[M]//Écrits. Paris:Seuil,1966:558.

正是认识了精神病人,我们才认识到神经症或者正常人的情况。进一步说,我们发现在精神病人那里缺少一个东西,而在神经症这里,这个东西或多或少是稳定的。这个东西的缺少造成的结果,用拉康的话来说就是:“在对生命的感受最内在的接合处引发的紊乱。” ![Lacan J.D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose[M]//Écrits. Paris:Seuil,1966:558.](images/000003.png) 这种紊乱影响了我们感受周遭环境的方式、感受身体的方式,以及对待脑海中想法的方式。理论上说,精神病人的父之名是被除权(forclusion)了的,这是陈劲骁在第二章第二节详细讨论的内容。由此,我们会看到精神病主体和神经症主体的差异被定位在他们和语言的关系上。

这种紊乱影响了我们感受周遭环境的方式、感受身体的方式,以及对待脑海中想法的方式。理论上说,精神病人的父之名是被除权(forclusion)了的,这是陈劲骁在第二章第二节详细讨论的内容。由此,我们会看到精神病主体和神经症主体的差异被定位在他们和语言的关系上。

关于“实在”的含义,可见本书第186页的详叙。Lacan J. Le Séminaire Livre Ⅹ:L'angoìsse[M]. Paris:Seuil,2004:213.玛格丽特·杜拉斯(1914—1996),法国作家、剧作家、编剧、实验电影导演。

第三章,我们从病理学和诊断的问题过渡到生活的奥秘,更确切地说是女性的奥秘。我们试着在这里讨论拉康的精神分析理论对女人说了些什么,他如何看待真正的女人(vraie femme),而真正的女人和母亲又有什么不同。同时因为女性比男性更加具备神秘的维度,所以我们将她们和精神分析论述的实在  相关联。这种关联同样基于拉康的一个论述:“女人更加真实、更加实在。”

相关联。这种关联同样基于拉康的一个论述:“女人更加真实、更加实在。” ![Lacan J. Le Séminaire Livre Ⅹ:L'angoìsse[M]. Paris:Seuil,2004:213.](images/000003.png) 最后,我们借助杜拉斯(Marguerite Duras)

最后,我们借助杜拉斯(Marguerite Duras)  的作品《劳儿之劫》(Le Ravissement De Lol V. Stein,1964年),试图讨论女人的爱和创伤的问题。

的作品《劳儿之劫》(Le Ravissement De Lol V. Stein,1964年),试图讨论女人的爱和创伤的问题。

第四章讲述拉康对自己前期理论的颠覆和超越:他在精神病的问题上做出了新的贡献,借助作家乔伊斯的例子,他提出了精神病人的增补的问题。想象、符号、实在组成的三个圆环,需要另外一个圆环将它们扭结在一起,曾经“无所不能”地保障了大他者的意义的父之名,现在看来不过是扭结它们的可能性之一。从此,精神病人和神经症的边界虽然依然稳固,但是已经不再像过去那么理所当然,米勒提出的“日常精神病”,成为探索这一地带的一个新的尝试。

如果说“圣状”在精神分析的理论中是扭结三个圆环的第四环,那么扭结我们三条通往通俗化的岔路的,则是编辑宣佳丽。她是我们三个人之外的第四个人,“威胁”着我们每一个人,“扬言”要对手稿进行严格的审查,“强迫”我们改写任何模糊不清的内容。但正是她的努力,维持了我们每个人在这本书中体面的存在。我们说,她无愧于“圣状”一词,既是我们每个人的症状,她同时又是最好的读者,看着她整页整页的批注,仿佛看到了流浪的提着易碎灯笼的孩子找到了家的方向……最后,我们在这里对她致以崇高的敬意!

十个词的小词典

下面是一个小词典,主要交代一些后续文中会提及,但是为了文本写作的流畅没有在正文对应处讨论的概念。这里我们要特别说明的是,这个词典可能比较难啃,读者如果有这种感受,也可以暂时搁置它,等到后续章节中出现对应概念的时候,再翻回来对照着理解。放置这个词典的目的,仅在于不让任何概念在没有解释的情况下出现。

1. 大他者(Autre)

大他者是大写的他者,与小写的他者(autre)相对,国内也有使用黑体字的他者进行翻译的习惯。成都精神分析中心的霍大同则建议将这两个词翻译成“大彼者”和“小彼者”,主要是考虑到此处和彼处的关系,小彼者处在我们所在的对面的位置。

使用“大他者”和“小他者”进行翻译,一方面是考虑到哲学史上的翻译习惯,另一方面是因为,虽然小彼者与我们相对,但是大他者并不必然站在我们对面的位置。对于孩子来说,他的大他者是他的母亲,而此时母亲几乎等同于他的全部世界。

能指:构成一个语言符号的声音和形象,后文会专门论述。

在精神分析理论中,对大他者一般有两种使用习惯,一方面指代人或者权威机构等具体的东西,比如一个人不愿意参加考试,因为他觉得这个过程中他需要服从考试的安排,按考试指定的内容来复习等,而这些与他自己的兴趣相悖,他不愿意失去自己的“某部分”而服从考试这种“权威性”的安排。这个时候,我们可以说他担心被大他者享乐(jouit),因为他假设大他者可能会让他失去自己重视的东西,比如对其他东西的兴趣或者玩耍的时间。另一种使用习惯是语言学层面的。此时,大他者是能指(signifiant)  的场所、符号的机构。这是更严格意义上的大他者,意即我们所有的思考都是从大他者处获得的,因为我们需要使用语言思考,而从定义上,所有的词都在大他者那一端。

的场所、符号的机构。这是更严格意义上的大他者,意即我们所有的思考都是从大他者处获得的,因为我们需要使用语言思考,而从定义上,所有的词都在大他者那一端。

2. 欲望(désir)

Lacan J. La direction de la cure et les principes de son pouvoir[M]//Écrits. Paris:Seuil,1966:623. 这一句中“缺在”的意思即“存在的缺失”。

我们追求所有想要的东西,都需要通过语言表达,在表达的请求和我们的需要之间的就是我们欲望的领域。它是一个无法抓住的东西,没有某一个对象能够完美满足欲望,总是会有一个剩余驱使我们去追求其他的对象。所以一方面,欲望如同修辞学层面的换喻(métonymie),我们的欲望从一个东西走向另一个东西,两者之间具有一种临近的关系,就像“我喝了一杯”中的杯子和它代表的酒之间的关系;另一方面,欲望与缺失有关,随着孩子开始学会用语言表达,有一些东西无法挽回地失去了,它构成了欲望最初的动力。拉康对欲望下的一个定义即是“欲望是缺在(manque à être/want to be)的换喻”

Lacan J. La direction de la cure et les principes de son pouvoir[M]//Écrits. Paris:Seuil,1966:623. 这一句中“缺在”的意思即“存在的缺失”。

,它与我们存在层面(être/be)的缺失有关,而不是和拥有层面的缺失(avoir/have)相关,因为如果是后一种情况的话,我们得到了我们没有的东西,欲望就可以被满足。但现实情况并非如此,总是会有一个剩余出现。

在第三章中,我们提到一个特别的能指,也就是代表大他者缺失的能指[S(Ⱥ)]。这个符号的含义不易解释清楚,我们这里满足于引用拉康在《讨论班:欲望及其解释》中对它的说明:“被画杠的A的意思是说,在作为话语的地点的大他者那里,作为在能指系统的全部所在的大他者那里,而不是在作为一个人的大他者那里,缺少一些东西。这个在那里缺少的东西只能是一个能指,由此而来S(能指)。大他者那里缺少的能指,这就是[S(Ⱥ)]最为根本的含义。” Lacan J, Le Séminaire Livre Ⅵ:Le désir et son interprétation[M]. Paris:La Martinière,2013:353.

3. 能指(signifiant)

在第三章中,我们提到一个特别的能指,也就是代表大他者缺失的能指[S(Ⱥ)]。这个符号的含义不易解释清楚,我们这里满足于引用拉康在《讨论班:欲望及其解释》中对它的说明:“被画杠的A的意思是说,在作为话语的地点的大他者那里,作为在能指系统的全部所在的大他者那里,而不是在作为一个人的大他者那里,缺少一些东西。这个在那里缺少的东西只能是一个能指,由此而来S(能指)。大他者那里缺少的能指,这就是[S(Ⱥ)]最为根本的含义。” Lacan J, Le Séminaire Livre Ⅵ:Le désir et son interprétation[M]. Paris:La Martinière,2013:353.

费尔迪南·德·索绪尔(1857—1913),瑞士语言学家,被认为是现代语言学之父。

能指是拉康借自语言学家费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure) 费尔迪南·德·索绪尔(1857—1913),瑞士语言学家,被认为是现代语言学之父。

的概念,它表示一个语言符号的音响形象(image acoustique)。精神分析的工作正是基于语言的歧义性而展开,也就是同一个音响形象可以具有完全不同的含义,在这一点上,精神分析可以被视为一个破译来访者所叙述的文本的工作。

柯莱特·索莱尔(1937—),当代法国著名分析家。Soler C. Ce que Lacan disait des femmes[M]. Paris:Editions Nouvelles Du Champ Lacanien,2019:53.

值得注意的是,拉康对能指的用法不局限在音响形象的层面。正如柯莱特·索莱尔(Colette Soler)

柯莱特·索莱尔(1937—),当代法国著名分析家。](images/000003.png)所言:“事实上,所有离散的可以具有意义的元素,它们可以和其他同样离散的元素相结合或者相分离,都可以被称作能指。” Soler C. Ce que Lacan disait des femmes[M]. Paris:Editions Nouvelles Du Champ Lacanien,2019:53.

比如说,“对某个东西的欲望”或者“母亲的理想”,这些以短语形式出现的元素,虽然不符合语言学中某一个词的能指的定义,但是在精神分析理论中,也可以被称为一个能指。我们还可以用电子游戏中的元素进行对比:在典型的角色扮演游戏画面中,当主角遇到某个可以拾起的东西时,通常这个东西边缘会闪着金光,提示主角可以跟这个东西互动,我们说,这个发光的东西就是一个能指。但重点不在于主角可以把它拿起来,而是主角可以通过它,跟游戏中的其他内容互动。假设这个东西是一件武器,重点是这件武器会对游戏中特定的敌人造成一定伤害。所以,一个能指总是和另一个能指有关,它单独的存在没有意义,相反,其价值来自它和其他元素的差异。

4. 想象界(Imaginaire)

Lacan J. Le séminaire sur‘la lettre volée’[M]//Écrits. Paris:Seuil,1966:11.

“想象界”属于拉康提出的三界(想象界、符号界、实在界)之一,它对应的是拉康通过镜像阶段发展出来的理论,因此它的特点是自我和镜像之间的二元关系。介绍拉康思想的书籍可能会把想象界作为单独一章来叙述,所以这里很难通过几句话概括出它的要点。但是值得注意的是,拉康正是抽取了语言或者能指维度的重要性,才得以区分想象的领域。正如他在《拉康文集》第一篇文章的第三段所言:“想象的因素在能指的移置的过程(它们对于主体具有决定性的效果)中只是以阴影和回响的面目出现。”

Lacan J. Le séminaire sur‘la lettre volée’[M]//Écrits. Paris:Seuil,1966:11.

换句话说,精神分析发现了能指的决定性,以至于主体的整个生活叙述可能都围绕着某一串音节可以表示的不同含义展开,而想象的内容相比这一串音节的决定性来说,只具有一个次要的地位。用角色扮演游戏类比的话,如果说能指的决定性表现为角色和敌人的各种数值的重要性,那么想象就相当于场景的光照、树木的纹理、背景的贴图或者装备炫目的外观等,它们是让我们赏心悦目的东西,如同镜像对婴幼儿的捕获一样,但是背后支撑它们运作的,是基于数据的游戏运行机制。借用上个词条中提到的例子,我们可以说,某一件武器可以作为一个能指存在,也可以被拆分为一系列的能指,也就是拆分成一系列表明它属性的词条。这些词条对应它的攻击间隔、攻击范围、特殊效果等。显而易见,它的这些属性在游戏中的影响,远比它的外观更加重要。

5. 符号界(Symbolique)

Lacan J. Le Séminaire Livre Ⅶ:L'éthique de la psychanalyse[M],Paris:Seuil,1986:360.

拉康的三界之二,也是精神分析最为关键的领域,因为弗洛伊德对无意识的假设“意味着人类的行为无论健康或病态都有一个我们可以挖掘的意义”。 Lacan J. Le Séminaire Livre Ⅶ:L'éthique de la psychanalyse[M],Paris:Seuil,1986:360.

而意义恰恰和符号界有关,某个东西的意义从来脱离不了它所属的语境,正是这个语境决定了一个词可能具有这样或那样的意义。

虽然有的时候我们提起符号界时,也可以把它简单理解为语言的世界,但因为语言中也包含着想象和实在的部分,所以符号界并不完全等同于语言。有人把“符号界”翻译成“象征界”,以此强调一个词对某物的象征。但是象征意味着在这个词和物之间具有某种直接的关系,但符号却不必如此,如果“木”这个汉字还可以让我们隐约看到它作为树木的象征的话,英文的“tree”则是一个纯粹的符号,完全不见木头的形象,而这种符号和它所代表的概念之间的任意性,正是拉康强调的内容。

具体说来,符号界是语言中能指的部分,其特点是自制(autonome)。它像一张巨大的网络,按照自己的规则不停地书写,不由遗传学或者生物学所决定。至于符号界和想象界的关系,可以参考上述关于想象界所举的例子。

6. 认同(identification)和原初认同(identification primaire)

在弗洛伊德的工作中,认同表达的是一个人自我转换的过程:他暂时或者永久地将另一个人身上的某个或者全部特征,视为是自己的。

原初认同构成了幼儿对另一个人进行能量投注的最初表现。比如,幼儿理想化他的父亲,期待成为他,能做所有他做的事情等。与之类似但有所不同的是癔症性认同(identification hystérique),比如在弗洛伊德的个案中,杜拉染上了和她父亲一样的咳嗽,或者小说《我的天才女友》中莱农和她妈妈一样一瘸一拐。这种认同不是对准另一个人——她作为主体,我想变得跟她一样,而是表达“我跟她有一样的特征,所以我跟她一样”。它的目的既可以是替代对方,也可以是表达对对方的爱。有兴趣的读者可以参阅弗洛伊德的《群体心理学与自我分析》(Massenpsychologie und Ich-Analyse,1921年)。

7. 力比多(libido)

拉丁语中“力比多”的意思是欲望、渴望、饥渴,弗洛伊德用这个术语表示性冲动(pulsion/drive/Trieb)的能量。冲动被设想为位于身心边界的一个概念,力比多指示冲动的能量学层面的内容。它是“性冲动的精神生活的动力学表现”。

8. 自恋(narcissisme)

自恋表示将自身当作对象的爱。弗洛伊德对它的讨论主要出现在1914年的《论自恋》(Zur Einführung des Narzissmus)中。在这篇文章中,他从力比多投注的角度处理自恋的问题。他认为,精神病,也就是他所谓的“自恋神经症”,展现了力比多可以不再投注对象,转而投注自己。我们可以说,自恋意味着力比多将自我作为一个对象进行投注。

9. 对象a(objet a)

唐纳德·伍兹·温尼科特(1896—1971),英国儿童心理学家、精神分析家。

对象a是拉康基于弗洛伊德的部分冲动的对象和温尼科特(D.W. Winnicott)  的过渡客体(transitional object)发展而来的概念。

的过渡客体(transitional object)发展而来的概念。

Miller J A. Les psychoses ordinaires et les autres[M]. Paris:Ecole de la cause freudienne,2017:246.

这个概念的创造是拉康对精神分析理论最主要的贡献之一,也是他相当不易被初学者把握的一个概念——特别是随着他的教学的发展,他对这一概念的理解发生了显著变化。至于拉康为什么要引入这样一个概念,我们可以引用菲利普·德·乔治(Philippe de Georges)的话来解释:“这个概念使得拉康进入了那些人的序列,他们把人类的经验描述为主体和世界中的对象(客体)的相遇。”

Miller J A. Les psychoses ordinaires et les autres[M]. Paris:Ecole de la cause freudienne,2017:246.

检视在世界中生活中的人们如何和他的对象达成某种关系,可以说是拉康构造这个概念的重要初衷之一。

在拉康早期的教学中,他将对象a视作一个想象的部分对象,作为欲望的对象,用来与镜中的形象i(a)区分。在题为“转移”(Le transfert)的《讨论班》中,他将对象a和柏拉图的《会饮篇》中出现的苏格拉底身上的小神像(agalma)相对应。正如同小神像是隐藏的无价对象,对象a是我们在他人身上寻找的欲望对象。从题为“焦虑”(L'angoisse)的《讨论班》开始,对象a愈发和实在界相关联,它是我们欲望的成因(cause),启动和引导了我们对欲望之物的探索,而非我们欲望过程具体朝向的对象。冲动并不寻求抵达对象a,而是围绕着对象a运转。

Lacan.J. Le Séminaire Livre Ⅵ:Le désir et son interprétation[M]. Paris:La Martinière,2013:441.

理解对象a这一概念,重点在于理解它是我们在语言发展过程中残留的东西,是无法被任何能指代表之物,是和母亲的享乐被剥夺而造成的效果。在这个意义上,对象a总是某个掉落之物、被抽取之物,是主体进入代表社会规则的语言所伴随的后果。拉康在题为“欲望及其解释”(Le désir et son interprétation)的《讨论班》中说道:“对象a是这样一个东西,它必须要表达主体最后的张力,它是剩余……它位于全部这些请求的边缘,并且任何这些请求都不能耗尽它。这样的东西注定代表一个缺失,并且是用一种主体实在的张力代表它。” ![Lacan.J. Le Séminaire Livre Ⅵ:Le désir et son interprétation[M]. Paris:La Martinière,2013:441.](images/000003.png)

拉康在《讨论班:焦虑》中区分了五种形式的对象a:乳房、粪便、目光、声音和阳具。它们都和身体的孔窍有关,代表着主体在世界中获取享乐的方式。对于前四种形式的对象,我们可以用以下的例子进行简单说明。

Feldstein F, Fink B, Jannus M. Reading Seminar Ⅺ,Lacan’s Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis[M]. New York:State University of New York Press,1994:28.

通常在精神分析过程的后期,来访者要穿越一座座迷宫,去发现他是如何将他所爱的人转换成一个对象的:“他是不是将女人对待为乳房?他的爱情基调因此被奠定为依附、请求,然后被拒绝,然后他又回来?这是一种口欲风格(oral-style)的爱,被爱的女人因此被转换成他紧紧依附的乳房。抑或是他采取了一种肛门的方式,坠入爱河,然后一旦他所爱的对象被缩减为一个散发着气味的肛门客体,他立马像疯子一样离开?还是一种视觉的方式,他从来不在他爱的对象中看到这个对象是如何光明正大地欺骗他的?他从来不去看他为何总是陷入同样的僵局,总是瞬间坠入爱河,将全部的重要性置于那个一见钟情的时刻?或者他将爱的对象化约为一段声音,一段给他命令的声音,或者这段声音逼迫他一遍又一遍听它说话?” Feldstein F, Fink B, Jannus M. Reading Seminar Ⅺ,Lacan’s Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis[M]. New York:State University of New York Press,1994:28.

10. 主体(sujet)

主体是一个非常有趣的概念,它最开始的出现是为了与“自我”(moi)区分。拉康有时会单纯用主体这个词来表示一个人,有时也会用它来表达他的主体的概念。

Lacan J, Le Séminaire Livre Ⅻ:Problèmes cruciaux de la psychanalyse[M].inédit.

拉康的主体是一个特别的主体,他不是一个心理学的主体——我有某种思想、某种感情,我可以想象做这个、做那个……他对主体的理解是从逻辑角度出发的,所谓“能指被定义为将主体代表给另一个能指的东西”

Lacan J, Le Séminaire Livre Ⅻ:Problèmes cruciaux de la psychanalyse[M].inédit.

。比如,一位母亲说她的孩子是“坏孩子”,这时坏孩子就成为代表主体的一个能指,但是这个能指不是为了将这个孩子代表给其他的某个人,比如他爸爸。重点是这个“坏孩子”是相较于另一个能指而被定义的,比如“母亲理想中的好孩子”。于是,“坏孩子”这个能指将主体(这个孩子)代表给了另一个能指——“母亲理想中的好孩子”。这两个能指共同组成了一小段能指的链条。

沙克尔顿. 南极[M]. 彭颖,译. 北京:商务印书馆,2016.

至于主体和能指关系的结构问题,拉康喜欢引用探险家欧内斯特·沙克尔顿爵士(Sir Ernest Shackleton)的例子说明:“当我回顾那些日子时,我毫不怀疑,上帝一直在指引着我们,不仅是在穿越那些雪原的时候,在渡过象岛与我们南乔治亚登岸地点之间暴风雨肆虐的海域时,上帝也一路相随。我知道,在南乔治亚岛的无名山脉和冰川上那36个小时漫长而费力的行军期间,我时常觉得同行的是四个人,而不是三个。当时我什么也没有和同伴说,但事后沃斯利告诉我:‘老大,我有种奇怪的感觉,好像行路的时候有另一个人跟着我们。’克林也承认有同样的感受。要想试图描述这样无形的东西,大家深感‘人类言辞的匮乏,凡人话语的粗陋’,但若是不提及这一贴近我们心灵的主体,关于这段旅程的记录将是有所缺憾的。”

沙克尔顿. 南极[M]. 彭颖,译. 北京:商务印书馆,2016.

这里的能指即主人公包括他同行的四个人,而主体则是这一贴近他们心灵的主体——当然,在这里是上帝。但主体无外乎就是在能指链中加入一个新的能指的可能性,这个让大家都有所感受的额外的人。

第一章 异化的镜子

Chapter One

自恋与镜像

自恋神话的意义

拉康的前辈,精神分析学创始人弗洛伊德曾提到水仙花的希腊神话:

水仙花的神话

纳西索斯(Narcissus)是希腊神话中最俊美的男子,无数少女对他一见倾心,可他却自负地拒绝了所有人,这当中包括美丽的山中仙女厄科(Echo)。厄科十分伤心,很快地消瘦下去。最后,她的身体终于完全消失,只剩下忧郁的声音在山谷中回荡。此后,希腊人便用厄科的名字“Echo”来表示“回声”。而美男子本人在水中发现了自己的影子,却不知那就是他本人。他对自己的倒影爱慕不已,难以自拔,终于有一天赴水求欢,溺水而亡。众神出于同情,让他死后化为水仙花。水仙花的英文名字(narcissus)也因这个神话人物而来。

弗洛伊德的工作最早集中在对神经症的治疗中,他发现,神经症患者呈现出特殊的移情模式,即可以把对过去重要人物的爱恨移到分析师的身上,但是精神病的个体则很不一样。弗洛伊德认为后者无法发展出可以让治疗一步步演进的移情。为了解释这一点,他发展出原初自恋和继发自恋的概念。

美少年在水中看到自己的绝世容貌,被自身的镜像所迷惑,乃至欲罢不能,因此死去。水中的倒影唤起了以自身形象所承载的爱,自恋这个概念正是由于精神病的问题而被引入精神分析的思想框架的。在临床中,弗洛伊德发现,患有精神病的个体,无法发展出神经症

弗洛伊德的工作最早集中在对神经症的治疗中,他发现,神经症患者呈现出特殊的移情模式,即可以把对过去重要人物的爱恨移到分析师的身上,但是精神病的个体则很不一样。弗洛伊德认为后者无法发展出可以让治疗一步步演进的移情。为了解释这一点,他发展出原初自恋和继发自恋的概念。

那样的移情模式,因此沉迷在自我构建的幻觉和妄想的世界中。

我们来看一个现实中发生的故事。我的一位男性朋友有一个女同学,二者原先并无交集,但在数年前见了一面后,这位女同学却开始联系这位朋友,通过电话和短信骚扰他,表露出想与他恋爱甚至已经具有在与他恋爱的意向了。这位朋友严辞拒绝后,她仍然不消停。数月前,她得知这位朋友已结婚,骚扰加剧,为联系对方甚至中断工作,到对方城市住了月余,用公共电话不断拨打他的手机,导致他不得不换号。最近,我的朋友通过另一位同学得知,这个女同学相信他结婚乃是被逼,且为了跟她在一起,正计划离婚,所以她仍在寻找他的联系方式。他最后不得不联系这位女同学的家人,告知这一情况,事态才得以平息。

我们通过这个临床片段可以看到精神病个体的自恋问题:她所在的世界围绕着她认为的信念而发展,而且她对此没有怀疑,任何关于这个事件的怀疑均会被扭曲,来符合她的个人信念。因而在弗洛伊德的理论体系中,他把精神病命名为自恋神经症。我们下文就来详细讨论自恋这个概念。

弗洛伊德,车文博. 弗洛伊德文集:第5卷. 北京:九州出版社,2014:176.

最初,对婴儿来说,并没有可以与自我这一精神器官相提并论的统一体,后者只会非常缓慢地发展。弗洛伊德理论中的精神能量——力比多,它获得满足的第一种方式就是自淫,这就是说,身体器官本身具有某种愉悦感。当自我还没有形成时,这种愉悦感就是弗洛伊德眼中自恋的主要特征。而且弗洛伊德着重强调了父母在原初自恋的构成中的地位,他写道:“父母对孩子的爱是他们刚刚重生下的那种自恋。”

弗洛伊德,车文博. 弗洛伊德文集:第5卷. 北京:九州出版社,2014:176.

我们可以借此认为,原初自恋是父母自恋的“复制”,在父母眼中,自己的孩子到处都是完美的,其实是将他们自己早年放弃的所有梦想都投射到了孩子身上。“婴儿陛下”将实现“父母没有实现的欲望和梦想”,从而确保父母自己的永生。由于前语言的婴儿主要以身体的形式和父母互动,因此原初自恋或者说最初的自淫,就是身体器官的愉悦感。

如果理解了婴儿带着父母的影子形成身体器官的愉悦感,形成了原初自恋的话,我们就可以进一步来谈谈继发自恋,这与发展出稳固的自我边界后相对应的另一种自恋是相对应的。后一种自恋可以在正常人身上观察到,而前一种自恋,也就是继发自恋,弗洛伊德把它比作正在睡觉或生病的人身上发生的过程,因为在这些时候,人把全部情感的投注从外界撤了回来,投在自己身上,这一部分投回来的情感就构成了继发自恋。

和上文女同学的例子不同,继发自恋是一种具有恢复意义或者保护性的自恋。不过,为了使这种自恋得以构成,我们可以假设,原初自恋有必要首先投注到后来形成的自我身上,再由自我投注到外部的对象或者他人身上。只有具有了自我,并将自我作为与外界的边界,个体才能把自恋的能量放置到外界。围绕婴儿器官的自淫部分的能量,现在可以投注到外界了,然而如果要摆脱原初自恋,自我必然有一部分不同的器官让自我对外界感兴趣。这一过程是通过自我理想而实现的。自我理想的建立,需要儿童的自我在特定的时候将父母对他的要求内化为自我的理想。因此,自我理想是他人界定的,透过这种经由他人话语的影响,自我可以把自身作为对象,获得一定的由自我发出去再返回的自恋能量,这就是继发的自恋。例如,当孩子在父母的鼓励下获得一张张奖状之后,他会通过挂在墙上的奖状而获得自满。

如果我们说,原初自恋是完全自大、没有理由的,是父母传递的,那么继发自恋就是他人说了算的,是自己自尊和力量的源泉,它和父母传递的文化、社会的表象及伦理要求密不可分。

弗洛伊德采用纳西索斯的神话来说明自我形象过于迷人甚至为此死去,来引入自恋议题,如果说其中提到的水面反射的镜像是偶然,那么对于拉康而言,他的镜子阶段的理论就是致力于从临床和理论两个维度论证这个阶段对于自我形成的重要性。

拉康. 拉康文集[M]. 褚孝泉,译. 上海:上海三联出版社,2001:109.夏洛特·布勒(1893—1974),美籍德裔心理学家,出生于德国柏林,逝于斯图加特。1965—1966年任人本主义心理学会主席。

《拉康文集》收录了一篇拉康于1948年写成的论文《精神分析中的侵凌性》(L'agressivité en psychanalyse) 拉康. 拉康文集[M]. 褚孝泉,译. 上海:上海三联出版社,2001:109.,其中拉康引用了德国发展心理学家夏洛特·布勒(Charlotte Bühler)

夏洛特·布勒(1893—1974),美籍德裔心理学家,出生于德国柏林,逝于斯图加特。1965—1966年任人本主义心理学会主席。

发现的互易主义的现象,这个现象指代对18个月至3岁之间的儿童来说,自己的形象和他人的形象是混淆的,以至于一个孩子看着另一个孩子被殴打或者被推的时候,他自己会哭泣甚至摔倒。再举个具体的例子:我们可能会看到这个阶段的小女孩看着另一个小女孩吃巧克力,然后她打了吃巧克力的女孩。当被问及原因时,她却声称是另一个女孩打了她。她在此并没有撒谎,因为有一个基本的模糊性构成了她的逻辑:她施加给他人的行为被她自身所接收到,所以在这里就像她自己被人打一样,她和另一个女孩就像照镜人与镜中像的关系。

拉康引入这样的心理学现象,是为了澄清自我的建构问题。如同前文所言,在区分原初自恋和继发自恋的过程中,自我和自我理想是两个基本的概念。然而,如果原初自恋到继发自恋的建构得以完成,这也意味着自我的边界需要建立,在边界内部的是自我,边界外部的是对象或者他人。上述的心理学现象说明,自我并非一个天生的精神机构。那么它到底是如何建构而来的呢?拉康的镜子阶段的理论正是为了回应这个难题。

镜子阶段的三个时刻

6~18个月大的孩子在镜子面前时,刚开始会把镜中自己的影像指认为另外一个孩子,这时孩子还无法辨识自己的镜中像。随着长大,他认出了自己镜中的形象:“那就是我!”这一刻,他心中充满了狂喜。在拉康看来,镜前的孩子在此过程中,包含了双重的错误识别:当他把自己的镜中像指认为另一个孩子的时候,是将“自我”指认成“他人”;而当他将镜中像认作自己时,他又将光影的幻象当成了真实——混淆了真实与虚构,并由此对自己的镜像开始了终身的迷恋。这就是镜子阶段的基本理论。

不过,这里短短的描述无法帮助我们厘清这个阶段对拉康所谓的人类主体想象界的意义。为了进一步说明,本章下文的所有内容几乎都围绕这几句话展开。

这个符号身份的“我”,对于拉康而言,指的是语言的“我”,即当我们说话的时候指代“自身”的那个主语,也是言语的施动者。由于我们的思想随着母语的习得而形成,形成之后,思想总是由一些母语的声音构成。下文的镜子阶段的三个时刻会说明这里的“我”作为施动者和判断者,和镜像的自我是不同的。另外,后文提到的符号我、主语我,均是这一个,只是应用语境的差异。

如同这篇论文的名字《助成“我”的功能形成的镜子阶段——精神分析经验所揭示的一个阶段》所显示的,拉康认为,镜子阶段牵涉到的首先是关于符号身份的“我”的功能。 这个符号身份的“我”,对于拉康而言,指的是语言的“我”,即当我们说话的时候指代“自身”的那个主语,也是言语的施动者。由于我们的思想随着母语的习得而形成,形成之后,思想总是由一些母语的声音构成。下文的镜子阶段的三个时刻会说明这里的“我”作为施动者和判断者,和镜像的自我是不同的。另外,后文提到的符号我、主语我,均是这一个,只是应用语境的差异。

他写道:“一个尚处于婴儿时刻的儿童……这在我们看来是在一种典型的情境中表现了符号性模式,在这个模式中,我突进成一种首要的形式。之后,在与他人的认同过程的辩证关系中,我才客观化;再之后,语言才给我重建起在普遍性中的主体功能。”

所以,镜子本身提供了符号性的“我”的身份的基础,随后在和他人的认同过程中,这个主语的“我”才客观化,也就是作为我的对象的自我产生出来。这个过程并非如此简单。

我们首先需要看到,拉康明显区分出了作为符号身份的“我”,以及在与他人认同的辩证关系中的客观化的“自我”。然而,自我的建构并非一蹴而就,而是一直处于辩证关系中,并且从未建构出一个封闭的自我,这个自我总在和他人的异化关系中重构着。为了说明这个复杂的过程,我们一般把镜子阶段分为三个时刻,每个时刻都涉及想象界精神机构的构成。

镜子阶段的第一个时刻清楚地揭示了儿童对想象世界中的各种形象的服从,也就是说,儿童的反应表明,他认为镜子所呈现的形象是真实的,或者至少是另一个人的形象。此后进入第二个时刻,儿童不再将这个形象视为真实的对象,他不会试图抓住被认为是隐藏在镜子后面的另一个儿童。这就构成了认同过程中的决定性步骤:儿童发现镜子里的形象不是真实存在的个体,而只是一个虚幻的形象,而且,儿童的行为总体上表明他现在知道如何区分他者的形象和他者的现实。

不过需要了解的是,直到第二个时刻为止,儿童的反应和黑猩猩幼崽的反应没有什么不同,除了黑猩猩要更慢一点 。

严重自闭症儿童的临床能帮我们了解这种没有自我的状态。在严重自闭症儿童身上,一方面,如同狼孩的例子中展现的那样,语言功能严重欠缺,通常在2~3岁时仍然不会说话,或者在正常语言发育后出现语言倒退,在2~3岁以前有表达性语言,但随着年龄增长逐渐减少,甚至完全丧失,终身沉默不语或在极少数情况下使用有限的语言。另一方面,这些儿童的目光要么是空洞的,要么穿透他者的眼睛看事物。因此,他们无法把他人的眼睛作为他者目光的发出者,也无法从镜子中认出自己的形象。

随后就进入第三个时刻。人类的孩子开始和黑猩猩不同,他会认出这个镜中的虚幻形象是他自己的形象。这确实是一个认同的过程,是对主体身份的逐步征服。对于拉康而言,如果事先没有符号身份的“我”,那么人类的孩子也会同动物一样,无法将镜像当成自己的,并且认为是自我的形象,也因此无法将镜子中的身体形象客体化为自我。所以,正是这个时刻促成了前两个时刻之间的辩证关系,即镜像到底是现实的还是非现实的。一方面,在第三个时刻,儿童确信镜面反射的是一个形象,而且最重要的是,他确信这个形象就是他自己。另一方面,在重新认识镜中形象的过程中,他能够将无法掌控的、分散的甚至支离破碎的身体感觉和运动觉,组合成一个统一的整体,作为他自己身体的再现。因此,身体形象是主体身份形成的结构性因素,因为正是通过这个形象,他获得了他的原初认同 严重自闭症儿童的临床能帮我们了解这种没有自我的状态。在严重自闭症儿童身上,一方面,如同狼孩的例子中展现的那样,语言功能严重欠缺,通常在2~3岁时仍然不会说话,或者在正常语言发育后出现语言倒退,在2~3岁以前有表达性语言,但随着年龄增长逐渐减少,甚至完全丧失,终身沉默不语或在极少数情况下使用有限的语言。另一方面,这些儿童的目光要么是空洞的,要么穿透他者的眼睛看事物。因此,他们无法把他人的眼睛作为他者目光的发出者,也无法从镜子中认出自己的形象。,形成了自我的原型(Urbild)。

原文出自兰波17岁时写给好友保罗·得莫尼(Paul Demeny)的长信:因为“我”是个他者。如果青铜唤醒铜号,这不是它的错……显而易见的是:我目睹了我思想的孵化:我注视它、倾听它,我拉一下琴弓:交响乐或是在心底震颤,或跃上舞台。

在这里我们必须明确区分,动物(包括黑猩猩)并没有认出镜中的影像是自己的形象,在镜子阶段的第二时刻,前文提到的互易主义现象出现了,这一时刻,孩子能区分现实和形象,但是其他孩子的形象却会被当成是镜子中的自己的形象,这说明自我源自外部他者的形象。第三个时刻,镜子阶段完成,自我的原型建立起来。因此,拉康经常在提到自我建构这个问题时引用兰波(Jean Nicolas Arthur Rimbaud)的诗句“我是个他者” 原文出自兰波17岁时写给好友保罗·得莫尼(Paul Demeny)的长信:因为“我”是个他者。如果青铜唤醒铜号,这不是它的错……显而易见的是:我目睹了我思想的孵化:我注视它、倾听它,我拉一下琴弓:交响乐或是在心底震颤,或跃上舞台。。

原初自恋与继发自恋

原初自恋是父母自恋的“复制”。“婴儿陛下”将实现“父母没有实现的欲望和梦想”,从而确保父母自己的永生。因此,原初自恋是完全自大、没有理由的,是父母传递的。

继发自恋则是一种具有恢复意义或者保护性的自恋。儿童会将父母对他的要求内化为自我理想,每当儿童达到了父母的要求,实现了自我理想,他就会从外界的肯定中获得自恋能量,这种自恋即为继发自恋,是他人说了算的,是自尊和力量的源泉。

一个人能否顺利地从原初自恋中构建出继发自恋,取决于他是否能发展出清晰的自我边界。

镜像的侵凌性

Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil.2001:44.兄弟情结:也称侵入情结,是拉康用来指代兄弟姐妹之间因为年纪相差不大(3岁以内),会构成强烈的竞争关系的一种情结。而年龄差距3岁以上的兄弟姐妹会被幼者当成双亲中的一个。Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil.2001:44.

早在1938年,拉康在《家庭情结》(Les complexes familiaux dans la formation de l'individu)这本小书中就提到过这个关于自我原型的问题,他在书中写道:“兄弟姐妹提供了自我的古老模型。” Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil.2001:44.

古老模型意味着兄弟姐妹的形象会被内化形成一些原始的自我形象。并且拉康还认为,侵凌性是兄弟情结

兄弟情结:也称侵入情结,是拉康用来指代兄弟姐妹之间因为年纪相差不大(3岁以内),会构成强烈的竞争关系的一种情结。而年龄差距3岁以上的兄弟姐妹会被幼者当成双亲中的一个。

的基本特征。“兄弟姐妹的创伤作用源于它的入侵。它的出现及其时间的事实决定了创伤作用对主体的意义。侵入起源于新来者的出场,这扰乱了占有者。作为一个家庭的一般规则,这个占有关系源自出生秩序,原则上,优先占有的是年龄较大的孩子。” ![Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil.2001:44.

这个问题让我们回到互易主义现象上。这个现象说明在那个阶段,孩子不仅认同了镜中自我的虚幻形象,并且类似的竞争者(尤其是兄弟姐妹)也被当成镜中人物,且被误认为自我。但是,这里提出的一个问题是:到底为什么我们在互易主义现象中,会看到这种对他者形象的侵凌性呢?也许是因为儿童在形象层面表现出某种混乱——他只是不确定他者形象是否是他自己的。而且进一步,他对自己身体的掌控是因为作为儿童的“我”认同了他身外的形象,也就是说在这个阶段,儿童会把现实中的其他孩子也当作自己的镜像。

这里必须提到另外一个要点,按照大多数动物的生长规律来说,人类女性怀孕大概21个月,孩子才会足月,但是因为人类脑容量的增大,人类不得不选择“早产”。动物的幼崽出生不久即可具有对身体的统一的运动控制和感官感受,视觉系统用来为这个身体服务;人类的孩子即便到3岁,仍然非常依赖照料者。跷着脚在婴儿车里吃脚趾的孩子不知道脚是用来走路的,统一的运动控制机能未建立,五感的感受因为行动不便仍未完善,但这时期镜像却通过视觉给予婴幼儿一个统一的身体形象。与动物觉得镜像是虚幻的而失去兴趣不同,他因此而雀跃。

《裸猿》

关于“身体图式”,我们会在本章第二节中详细讲到。

当然,与此同时,由于这种生理成熟度的落差,人类儿童在出生后的前几年里非常依赖照料者,所以母亲他者对他而言变得如此重要。并且在断奶期后,人类儿童的身体运动和感觉功能还在逐渐发育,但却提前透过镜像建构出了镜像自我,与动物身体感受的统一的自我不同,它反过来作用于尚在缓慢建构阶段的运动和感觉功能的神经中枢:身体图式

关于“身体图式”,我们会在本章第二节中详细讲到。

正是基于这两个前提条件(人类是早产儿,以及我们在幼年时会提前构建出镜像的自我),拉康发现,互易主义现象中展现的侵凌性是构成自我的关键。简单地说,拉康认为,对儿童来说,对自己的镜中虚像或对方形象的攻击,促进了这种认同的建构。由此产生的自我,总是建立在一个被体验为异化的他者形象上。

为什么这么说呢?

关于镜像自我形成的关键

同动物不同,人类儿童在镜子阶段得以形成自我的原型,在于他从镜子中认出了“我的形象”,与此同时,符号化的语言的“我”的概念形成;并且,也因此与动物的幼崽不同,人类儿童对身体的掌控必须先由这个外在、虚幻的形象来先发地掌控,以获得原初自恋的投注。再者,因为母亲照料者的重要性,母亲的欲望也在这个照料过程中开始和儿童互动并且传递,而且由于兄弟姐妹的类似者的影响,互易主义现象通过争夺、侵凌性,助长了儿童主体欲望的最初构建:他者欲望的事物,变成我欲望的事物。侵凌性因此助长了自我和外界的边界区分,减轻了自我形象和他者形象相混同的程度,儿童也可以借此离开互易主义现象,最终完成镜子阶段的自我建构。

Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:281.

这里的侵凌性,因此与动物不同,涉及的不是对外界的防范,而首先是家庭内部的戏剧。因为镜像的行为在这里不仅仅是指对镜子的反射,而且是对其他孩子的模仿。因此,“在互易主义现象中,可以观察到镜像阶段的影响,在这种现象中,婴幼儿将自己的行为和他人的行为视为等同。他说——弗朗索瓦兹打了我,而实际上,是他打了弗朗索瓦兹”

Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:281.

。这里提到的互易主义现象所涉及的戏剧是,这个孩子不仅同意是另一个人(即弗朗索瓦兹)掌控了自己的身体,而且还涉及了弗朗索瓦兹是如何看待他的:他是个被弗朗索瓦兹攻击的人。

Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil.2001:43.

互易主义现象反过来又引发了这个儿童思考关于他者(弗朗索瓦兹)对自身的看法,或他者(弗朗索瓦兹)想从他这里获得什么这类牵涉欲望的问题。所以,我们说这是对他者欲望的展望,这种展望进一步为理想自我添砖加瓦。但这种镜像的揣测关系是迷惑性的,自我和他者的意图在此被等价,拉康因此认为,自我本质上是妄想狂的 ![Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil.2001:43.。

符号我、理想自我和自我

认同指的是主体同化他人的某个方面、某个特性、某个属性,并整体地或部分地在其模式上转变的心理过程。弗洛伊德最初将原初认同与施以其上的继发认同相对,不仅因其发生时间上的优先,更因其建立并不有赖于一个适当的对象关系的最初形式。由于自我的形成构成最初主体和对象的边界,因此,自我形成的过程被认为是原初认同。

对于理想自我的形成,拉康有过很多讨论。因为人类自我源自外部镜像,在镜子阶段的第一、第二个时刻,自身形象作为他者形象存在,所以,原初自恋在这两个时刻是先投注到这个被认为是外部的形象上的。然而,只有当自我形成,这里才会持续地构成投注,否则自恋的能量可能撤回。但随着第三时刻的到来,随着儿童认出镜中的形象是自己,原初认同

图1-1 符号我、理想自我和自我的关系

图1-1中的眼睛代表正在看的主体(而不是自我),它是施动者,也即符号我。另外,镜子阶段形成的自我的原型,就是原初的认同,但它需要继发认同的建构,才能综合和获得统一。但是,如果理想自我的构成和他者形象如此紧密地联系着,那么这种自我和理想自我在未来统一为一体,自我成为理想自我,从而实现最终满足,就只能是一个泡影,毕竟,自我永远不可能借由各种他者形象而回到弗洛伊德假设的原初自恋式状态:一种孩子同母亲混为一体的完满世界。

这个完满世界本身是一个假设,并且可以和原初自恋的状态相对应。在弗洛伊德对俄狄浦斯情结的说明中,母亲是孩子第一个爱的对象;只有当父亲通过阉割的威胁(即父亲作为一种不可战胜的力量,介入母子关系中,将二者分离)进行干预的时候,才能强制孩子放弃他对母亲的欲望。因此,拉康的许多工作都针对从母子二元关系(想象界的前俄狄浦斯情结)转入父、母、子三元关系(符号界的俄狄浦斯情结)的过渡。

然而,这个过程是缓慢且艰难的。在描述这个过程之前,我们先来看看身体形象和自我的一些精神病理学的情况。

镜子阶段的三个时刻

在第一个时刻,儿童认为镜子所呈现的形象是真实的,或者至少是另一个人的形象。

在第二个时刻,儿童发现镜子里的形象是虚幻的,他不再试图抓住被认为是隐藏在镜子后面的另一个儿童。

第三个时刻是人类区别于动物的时刻,人类的孩子开始认出镜中的虚幻形象是他自己的形象。正是通过这个形象,他形成了自我的原型。

有趣的是,处于第三时刻的儿童开始出现一种叫作“互易主义”的心理学现象:孩子不仅认同了镜中自我的虚幻形象,并且会把现实中与自己有竞争关系的其他孩子(尤其是兄弟姐妹)也当作自己的镜像。

于是,竞争的戏剧开始上演了,为了争相成为被母亲(有时候可能是老师,或者比自己大3岁以上的哥哥或姐姐)爱的对象,年纪相差不大(3岁以内)的兄弟姐妹之间开始形成强烈的竞争关系,这也被称为“侵入情结”。

而这种侵凌性正是自我构成的关键。因为通过竞争,自我形象与他者形象相混淆的程度被减轻,自我与外界的边界得以区分。

两种镜子

前文提到了动物幼崽和人类儿童在自我建构上的差异,这一差异如果没有下面的临床材料作为说明,恐怕很难被大家理解。我们接下来就再度从这个问题出发。

自我并非身体图式

但是随着每个人对身体掌握的经验(随着锻炼或者熟练使用的区域),身体图式上对应于身体的相应区域由于这种经验会有些许差异,例如,水手因为长期在海上,为了适应波动较大的海面,其脚步肌肉对应的大脑区域也会代偿性扩张,比一般人的相应区域要大。

根据前文,我们了解到身体形象是在镜子阶段构成的无意识中的自我原型,是跟他者形象紧密联系着的,是后天建构的;需要与之区分的另一个概念是身体图式,它指的是神经学意义上的知觉和运动觉的最高级中枢神经的大脑皮层。所有人生来都具备这样的大脑中枢(如图1-2),因此,身体图式被认为是先天具有的 ![但是随着每个人对身体掌握的经验(随着锻炼或者熟练使用的区域),身体图式上对应于身体的相应区域由于这种经验会有些许差异,例如,水手因为长期在海上,为了适应波动较大的海面,其脚步肌肉对应的大脑区域也会代偿性扩张,比一般人的相应区域要大。。

弗洛伊德. 自我与本我[M]//车文博. 弗洛伊德文集:第6卷. 长春:长春出版社,2001:127.

实际上在弗洛伊德的著作中,自我就曾被类比为神经学的身体图式。在1923年发表的《自我与本我》(Das Ich und das Es)中,他写道:“如果我们想为它(自我)找一种解剖学上的类比,可以很容易地把它等同于解剖学家的所谓‘大脑皮层上的小人’,它在大脑皮层上是倒置的。正如我们所知道的,它脚朝天,脸朝后,左侧是它的言语区。” ![弗洛伊德. 自我与本我[M]//车文博. 弗洛伊德文集:第6卷. 长春:长春出版社,2001:127.

图1-2 大脑皮层的身体图式

不过,拉康并不同意弗洛伊德。他通过镜子阶段的理论,区分了身体形象和身体图式。因为,获得原初认同的整个过程都建立在想象的维度上,儿童通过某种虚拟的东西——镜面的形象——来识别自己,但这并不是他自己,而是一种想象的认识,这种现象也是被客观事实所证明的。在发生这种情况的年龄阶段(6~18个月),作为婴幼儿的儿童还没有成熟到对自己的身体有熟练的掌控以及进而具备完整的身体体感的认识,也就是说,身体图式对身体肌肉的掌控还没有充分成熟,无法像动物幼崽那样在出生几天后就具备基本的感知和运动能力。在这个意义上,儿童在镜子阶段通过镜像获得完整的身体形象,要先于他的身体图式能够熟练掌控身体,因此,身体形象的建构会反过来影响与身体图式相关的身体经验,而动物却没有人类这样的精神问题。

偏侧忽略症:失认症的一种。

在神经学的临床中,能帮助我们做出这样区分的例子并不罕见。例如,患有偏侧忽略症 ![偏侧忽略症:失认症的一种。的病人,会在身体形象上忽略自己的半侧身体,即不认为自己身体的左边或者右边是自己的。但是由于身体图式完好无损,他们仍然能够运用和控制被他们忽略或者遗忘的身体部位,完成意向性的身体活动,如体操等。但是,患有传入神经阻滞症的病人由于神经功能受损,无法传入感知信息到身体图式,对应部分的身体图式因此缺失。但在身体形象的帮助下,也就是通过照镜子,他们仍然可以凭借视觉和认知上的努力来维持身体的平衡和基本运动。

幻肢疼痛及其治疗也是对身体形象和躯体图示加以区分的绝佳例证。因为事故导致某部分肢体被截肢并在恢复后装上假肢的患者,会体验到被切断的肢体仍在,且该处发生疼痛。当我们使用镜子阶段的理论考虑这种紊乱时,需要注意一件有趣的事情:治疗这种疼痛的最有效方法之一是使用镜子,也就是被称为“反射镜箱”的治疗方案。在治疗过程中,医生让患者把他健康的肢体和出现“幻象”肢体分别插入反射镜箱的两边,中间由反射镜隔开。当患者移动他健康的肢体时,他会在镜子中看到他本来感觉到幻肢的位置处出现了健康肢体的反射形象。通过这种方法,患者能够减轻许多痛苦感受。

这个现象清楚地说明,身体形象和身体图式之间既有区分也有联系:肢体因为受创而残疾后,身体图式作为相应的神经中枢,会继续发送信息,因为它仍然认为相应的肢体是存在的,这导致了幻肢的疼痛。而通过镜子重新看到这部分缺失的身体形象,抑制了身体图式发送给断肢肌肉的信号。这里,我们能看到虚幻的镜面身体形象如何给出统一的自我形象,并且影响和作用于身体图式。

Dolto F.L'image inconsciente du corps[M]. Paris:Seuil.1984:22.弗朗索瓦兹·多尔多(1908—1988),法国著名的儿童精神分析家,预防性教育模式的首创者,她与拉康共同建立了巴黎弗洛伊德学派。Dolto F.L'image inconsciente du corps[M]. Paris:Seuil.1984:22

我们需要强调:虽然身体图式是先天的,但随着我们的使用,人与人会有些许差异。对同龄的个体来说,无论生长的地点、时代或条件是否相同,他们的身体图式都是相似的。 ![Dolto F.L'image inconsciente du corps[M]. Paris:Seuil.1984:22.然而,身体形象——鉴于个体和他者的相遇是非常特殊的个体化的经验——包含着文化、习俗、教育等和他者互动的痕迹,于是不同个体存在巨大的差异。例如,拉康的朋友、著名的法国儿童精神分析学家弗朗索瓦兹·多尔多(Françoise Dolto) ![弗朗索瓦兹·多尔多(1908—1988),法国著名的儿童精神分析家,预防性教育模式的首创者,她与拉康共同建立了巴黎弗洛伊德学派。认为,身体形象是主体在无意识中形成的、有关自身身体的内在表征。身体形象存在于时空关系之外,是纯粹的想象物,是力比多贯注于某个身体爱欲区的结果。身体形象对于每一个个体而言都是独特的,因为它与主体自身的生活经历有关。 ![Dolto F.L'image inconsciente du corps[M]. Paris:Seuil.1984:22

Lacan J. Some Reflections On The Ego[J]Read to the British Psycho-Analytical Society,1951(5).

事实上,拉康曾经在他1951年的文章《对自我的思考》(Some Reflections on the Ego)中提及幻肢综合征:“被称为‘幻肢’现象的意义还远未穷尽。在我看来特别值得注意的方面在于,这种体验本质上与疼痛的持续有关,这种疼痛不再能用局部肢体的刺激加以解释。就好像在这里瞥见了一个人与他的身体形象的存在关系,在这种与断掉的肢体这样自恋对象的关系中……(幻肢综合征)使我们怀疑大脑皮层的功能就像一面镜子,而且正是在这面镜子这里,这些身体形象被整合到在自恋理论本就暗含的力比多关系当中了。” ![Lacan J. Some Reflections On The Ego[J]Read to the British Psycho-Analytical Society,1951(5).

Flor, H.,Nikolajsen, L.,&Staehelin Jensen, T.(2006). Phantom limb pain:a case of maladaptive CNS plasticity?Nature reviews. Neuroscience,7(11),873-881.

为了让读者更加明确这里的意义,我们在这个基础上进一步举例说明。首先,低龄(幼儿)截肢后很少发生幻肢疼痛,但随着年龄的增加,发病率也会增加。其次,先天性缺肢患者发生幻肢疼痛的情况也非常少。因此,幻肢问题不仅仅是身体图式的问题,它尤其和自我完整的身体形象的建构有关,如果儿童先天缺少肢体或者低龄截肢,在完整的身体形象形成之前,即便有对应的、先天的身体图式存在,也不会引发幻肢疼痛,因为儿童还没有把被截肢体的感知经验整合到力比多投注的经验中。也就是说,这样的儿童还没有把躯体的丧失作为自我的一部分。 ![Flor, H.,Nikolajsen, L.,&Staehelin Jensen, T.(2006). Phantom limb pain:a case of maladaptive CNS plasticity?Nature reviews. Neuroscience,7(11),873-881.

身体形象的紊乱

莫妮克·科特(1940—),法国拉康派协会弗洛伊德圈子的成员,多次来北京、上海和成都开展精神分析培训。

多尔多的弟子,莫妮克·特科(Monique Tricot) ![莫妮克·科特(1940—),法国拉康派协会弗洛伊德圈子的成员,多次来北京、上海和成都开展精神分析培训。曾经分享的一则案例,清晰地说明了身体图式和身体形象的差别:

引自莫妮克·科特2004年12月在四川大学的演讲。

我在很久前曾经分析过一名神父。他身高1.85米,由于我分析室的门不高,因此他走进来时总会弯一下腰。他做得很好,没有碰到门,也就是说他的身体图式并没有受损。在分析过程中,他告诉我两件事情。第一件事是他并不愿意做一名神父,但由于这是他母亲的欲望,因此,为了让母亲高兴,他不得不做一名神父。另一件事是他认为自己很小,但事实上,他比我高得多。有一次我问他,你说你很小,说这句话时你想表达什么?他回答道:“难道你没有看到我的身材非常矮小吗?”对这个男人来说,他身体图式的功能是正常的,但他的身体形象却是一个属于母亲的小男孩形象。 ![引自莫妮克·科特2004年12月在四川大学的演讲。

在这个案例中,来访者的身体图式是完好无损的,因此他能轻易地做出弯腰等动作。但是由于母亲的干扰,即要求他成为一名神父,来访者就混淆了母亲的欲望和自身的欲望,且将母亲的欲望误认为是自己的欲望。因此,他错误地感知自己的身体形象,认为自己仍是一个须处处服从母亲的小男孩。这样一来,他的身体形象就受到损害并停止发展,始终呈现一个矮小的形象。

为了进一步说明这里涉及的临床现象,我们举出两例偏侧忽略症的例子。

Denny-Brown D. The significance of perceptual rivalry resulting from parietal lesion[J]. Brain,1952(75):433-471.

神经学家丹尼-布朗(Denny-Brown)就曾提到,他的一位患有偏侧忽略症的病人能够像正常人一样为自己的半侧身体穿好衣服。这位患者“在右侧头顶骨脑叶损伤后行为异常:她的右侧身体总是穿着得体,但是左侧身体却赤裸地暴露在外面” ![Denny-Brown D. The significance of perceptual rivalry resulting from parietal lesion[J]. Brain,1952(75):433-471.。神经科学家可以帮助她知道,从她肩膀上垂下来的手确实是她自己的,而不是别的什么人的,但是因为没有任何一点来自自身感觉的证据说明“这条晃来晃去的手臂确实是我的”,这种认识很快就烟消云散了。尽管如此,令人意外的是,在穿衣、走路、吃饭等身体活动中,她仍然能够正常地使用她那被忽略的左侧肢体。以穿衣服为例,这个看似再简单不过的运动,其实涉及大量复杂的空间转换和运动技能。在穿衣服的过程中,尽管衣服会不断地改变空间方位,但是主体不仅能够完全驾驭它,而且通常是以近乎本能的方式穿上衣服。这位患有偏侧忽略症的病人也能够做到,因为她用来控制身体活动和平衡的身体图式仍是完好无损的。

Ogden J A. Fractured Minds:A Case-Study Approach to Clinical Neuropsychology[M]. Oxford:Oxford University Press,1996:109-120.偏侧忽略可能是由于身体图式先天不健全导致,也可能是由于身体形象存在故障导致,如果通过教育可以让患者控制被忽略侧的身体,或者发现患者某些时候能控制被忽略侧的身体,说明他的身体图式是没有问题的。因此,珍妮被诊断为是身体形象的故障。

另一位神经学家奥格登(J.A. Ogden)在她著名的研究报告《破裂的心智》(Fractured Minds,2005年)中描述过一个这样的案例:她的患者珍妮不愿意为她的左侧身体穿衣服,甚至在晚上睡觉的时候不愿意把左腿放在床上而要挂在床沿外。起先,珍妮被误诊为患有运动失能症,因为她被忽略的半侧身体行动有些异常,而这种异常似乎与身体图式的功能失调具有某种关联。 ![Ogden J A. Fractured Minds:A Case-Study Approach to Clinical Neuropsychology[M]. Oxford:Oxford University Press,1996:109-120.但事实上,通过神经学的检查发现,珍妮的身体图式并没有问题,因而最终,珍妮被诊断为身体形象出现问题 ![偏侧忽略可能是由于身体图式先天不健全导致,也可能是由于身体形象存在故障导致,如果通过教育可以让患者控制被忽略侧的身体,或者发现患者某些时候能控制被忽略侧的身体,说明他的身体图式是没有问题的。因此,珍妮被诊断为是身体形象的故障。,她因此无法感知到自己的左侧身体。

上面的两个案例都涉及自我的原型在镜子阶段的建构的失败。多尔多认为,精神分析的工作是可能修复这种早年的建构失败的,这是因为符号我的功能使得话语可以介入,从而让自我形象发生改变。

达科特. 百分百多尔多[M]. 姜余,译. 桂林:漓江出版社,2015:50.

这是《百分百多尔多》中举的例子:维罗尼克是一个强壮快乐的小孩。她在13个月大的时候遭遇了一场事故,使得她的双腿终身瘫痪。她继续正常地成长:她能像大多数人一样保持整洁,会说话,但她必须依靠轮椅才能移动。慢慢地,她开始变得消沉,她不再从事自己喜欢的游戏和运动,并且变得越来越少地与人交流。父母发现,随着维罗尼克渐渐地长大,她开始意识到自己是残疾的,因此她在情感上受到了伤害。于是他们向维罗尼克讲述她遭遇的那场事故,她的双腿无法活动的原因。他们告诉维罗尼克,在这之前,她是能够行走的。维罗尼克于是问父母,在这之前她可以用双腿做什么事情。她与父母开始了交流:“如果你能够行走,你想去哪里呢?”维罗尼克重新找到行走的想象形象,渐渐地,她开始表达自己的欲望,生命的冲动慢慢地重新出现了。 ![达科特. 百分百多尔多[M]. 姜余,译. 桂林:漓江出版社,2015:50.

我们再看一例多尔多女士的个案,这个案例可以让我们进一步了解话语是如何重整身体形象的。

Dolto F.L'image inconsciente du corps[M]. Paris:Seuil,1984:36-37.

一个5~6岁、患精神分裂症的小女孩被带到多尔多那里。两年来,女孩没有用手抓任何东西。当她喜欢的菜肴被放在盘子上时,她没有用手而是直接用她的嘴去含住食物,然后立即将其吞下。我们试着想想这个女孩:头在围兜上,支撑着自己的小手是握着的,手腕弯曲到一侧的腋下。这个小病人与坐在桌子旁的多尔多进行了一次会谈,多尔多用橡皮泥跟她工作。她却重复了奇怪的姿势——用嘴含住橡皮泥。这时多尔多说:“你可以用你的手口来吃。”随即女孩开始做以下动作:她伸出胳膊,用手握住橡皮泥,并放入嘴里。此后,她开始会用手了。 ![Dolto F.L'image inconsciente du corps[M]. Paris:Seuil,1984:36-37.

多尔多通过言语把手和口的功能加以衔接,小女孩于是能够把口的功能过渡到手的功能。这个小女孩身上展现的是身体形象的功能性退行,也就是从掌控的手退回到更早的母乳喂养的口腔阶段,而言语让这个功能得以恢复。这个功能的紊乱经常和作为原初照料者的母亲有关,我们下面将提到的个案能说明,在原初自恋阶段,照料者的混乱和匮乏如何导致了孩子自我建构的失败。

儿童精神病:符号我与想象我的紊乱

为了更好地继续,我们先回顾一下,拉康通过镜子阶段,对“自我”这个概念提出了以下三点:

第一,自我被缩减为自恋的投注对象:在任何情况下,都不能将其同化为“知觉—意识”系统框架内的主体,即用身体图式来掌控的身体的主体。

第二,自我就是以这种自恋的想象捕获为特征的,这一特征化,使得虚构的镜面形象变成了我的形象——镜子阶段的结束位于自我的诞生之日。

第三,自恋和侵凌性是在同一时间构成的,这将是自我在他者形象中的形成。

简单地说,拉康强调镜子阶段是符号我的“预演”,但这一阶段的基本性质预设了符号我在想象维度中以身体形象作为自我形态因此被异化的命运。自己的身体和它的形象,都是“我”的客观化的对象。自我的想象世界因此起源于儿童将自己的形象认同为自己,认同一个不是他自己但允许他从中认出自己的镜像。尚未完整发育的人类儿童优先把自身形象作为基础,以此建构了和外界现实中的对象/他者的对应关系,所以在这样做的过程中,自我和身体形象构成了原初认同的关系。与此同时发生的是主体的诞生,即符号我的诞生,它对应着孩子出生前就被取好的名字、父母赋予孩子的身份。这形成了符号我、姓名、身体形象以及自我四者的关联性。动物的“我”显然不是如此构成的,这种关联让想象以及符号的经验进入主体建构中,并且随着学龄期的教育,它们彻底改变了人类现实。然而不幸的是,人类也因此产生了各种和想象符号紊乱有关的精神疾患。

罗西纳·勒福尔(1920—2007),拉康著名的弟子,法国自闭症专家、儿童精神分析学家。Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:169-180.

为了说明这里的问题,我们来展现拉康派的女分析家罗西纳·勒福尔(Rosine Lefort) ![罗西纳·勒福尔(1920—2007),拉康著名的弟子,法国自闭症专家、儿童精神分析学家。所报告的小罗伯特案例(也就是著名的狼孩案例) ![Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:169-180.。在这个男孩的例子中,他不知道谁是父亲,而他的母亲被诊断为妄想症。从出生开始,母亲带着他从一个地方搬到另一个地方,忽略了他的基本喂养需要,以至于他在5个月大时因急性水肿和消瘦而被送往医院,而且由于情况紧急,在未经麻醉的情况下承受了乳突窦切开术。9个月大时,他回到母亲身边,两个月后因急性消瘦再度入院。后来母亲遗弃了他。作为寄养子,罗伯特在4岁以前更换了25次住处。罗伯特的症状是:动作极端不协调,激越,语言不连贯(频繁尖叫,发出喉音、刺耳的笑声)。

勒福尔描述说:他会突然伸手去抓一个物体但又未能抓住,并且他不会调整这个动作,只是一次又一次地重复。他有痉挛发作,但并没有真正的癫痫发作。

一天晚上上床后,他站在床上当着其他惊恐的孩子的面,想用一把塑料剪刀剪掉他的阴茎。而脱衣服对他来说是真正的危机,需要3个小时。他高声地吼叫着“狼!”“小姐!”,从一个房间跑到另外一个房间,在粪罐子中抓起粪便涂在其他孩子身上。直到被约束起来时,他才安静下来。

他的恐怖幻想因此变成了现实……罗伯特建构出的想象是有个饥饿的、妄想狂的、危险的母亲会攻击他。强加的奶瓶让他吞下他的哭喊……接着是给他输液,然后是分离,25次接连不断地搬迁。勒福尔认为,这个孩子在现实当中瓦解了,他完全没有符号的功能,想象功能更差。拉康则纠正说:“但他还有两个词。”因此,对他开展的治疗包括对想象和符号的重建,以此尽量减少这个孩子对现实的恐惧。

勒福尔重建其想象的努力,在于她始终用容忍的态度让罗伯特看到一个稳定、可靠的形象,即使罗伯特攻击她或对着她撒尿。当他受到挫折的时候,他会跑到窗口,向外哭喊:“狼!狼!”照镜子时,他攻击镜中的“自己”,大声地哭喊:“狼!狼!”勒福尔说:“罗伯特在马桶上对我叫喊,然后爬上空床并且开始呻吟。我不得不过去,因为我应该是一个可靠的人。于是罗伯特可怜地将手伸出,这是咨询当中的第一次,他把他的手臂伸向我而且接受了我的安抚。”

在罗伯特对着窗口哭喊“狼”时,这个狼代表的是挫败所唤醒的坏母亲的形象,而照镜子时对自己叫喊“狼”,意味着孩子认同了这个坏母亲的形象,他看到自己时如同看到了这个如狼一般的威胁性的母亲。这里我们看到,这个孩子和母亲处于互易主义现象那种无法分辨彼此的镜像关系中。通过一定时期的工作,罗伯特把手臂伸出去以获得治疗师的安慰,这个举动意味着治疗师带来的非威胁性的镜像,让罗伯特得以重构一个良好的自我形象。勒福尔描述罗伯特的行为:“罗伯特赤身裸体地面对着我,用双手捧起水举到平肩的高度,然后让水沿他的身体流下来。然后他又做了几次,并对我轻声细语地说——罗伯特、罗伯特。”“然后他重复地用牛奶做上面的动作。当他触摸自己时,他说——罗伯特,然后他触摸我说——不是罗伯特。”拉康认为:健康发展的关键是孩子体验到自己是有他人爱的。痛的体验与不被爱的体验让孩子难以建构一个他能够栖居此中的身体形象。面对这样一个身体(不可爱和痛苦的)会导致孩子对符号世界的扭曲。有些时候,这些符号的扭曲和想象的扭曲一样显著。除此之外,身体形象的建构也是有问题的。“他会突然伸手出去抓一个物体但又未能抓住”,说明他的目光和距离的关系没有很好形成,也因此没有通过身体形象建构起自我、身体和外界的关系。

因此,罗伯特放弃用“狼”来代称自己之后,随即放弃了代表坏的狼的自我形象,接受了“罗伯特”的称谓。这意味着这个孩子开始创造良好的自我身份的时刻到来了。我们可以说,词语和符号的重组在想象中获得了进展。

通过这个个案,我们看到:母亲由于自己的危机而没有把爱和注意力放在这个孩子身上,造成罗伯特的原初自恋无法构建起来,也因此,他无法构成一个好的自我,没有认同镜子阶段本应认同的身体形象,反而认同了母亲带来的狼的威胁性形象。与此同时,孩子的符号我也因此扭曲为迫害性的“狼”,而不是作为母亲孩子的“罗伯特”。

Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:170.

另外,我们在这里强调,当勒福尔在拉康研讨班上讲述这个个案的时候,拉康曾做出以下评论:“抓握的不协调——孩子会伸出手臂去抓一个物体,如果他的手错过这个物体,他无法当即纠正他的动作,而是不得不把手收回去,重新来抓。” ![Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:170.拉康抓住的这个细节,揭示了这个个案中,罗伯特对物体的控制并不依赖他的视觉能力,而是依赖他与这个物体的距离感,也就是说依赖的是身体知觉和运动觉的综合。但是,这么大的孩子抓控的协调其实有赖于他把身体概念化到这种综合中去,变成一种整体能力——想象性的身体形象作为自我,同身体的运作一同协调的整体能力。

Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:122.

在这个儿童个案的分析过程中,分析师通过纠正儿童的自我而改变了他的运动失调,借此证明了“严格的感觉功能和运动功能的成熟与主体的想象控制功能之间的关系”。 ![Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:122.因此,罗伯特的抓握失调是一种镜像阶段的退行范式。这个阶段形象的缺失,导致身体协调功能的失败。这里重要的是身体的掌控与基于主体投射形象的自动合成物二者之间的关系。

事实上,通过这些案例我们看到,镜像阶段的关键作用就是,在运动功能尚不协调的状态下,镜子返回给孩子的身体形象却是固定和稳定的,借由这一身体形象,孩子就可以沿着成熟轴线的预期发展。

两种镜子

第一种镜子是身体图式,它是控制我们知觉和运动觉的大脑皮层,发挥着镜子般的功能,协调我们如何移动四肢,如何通过感官来感受这个世界。第一面镜子是我们每个人生来就具备的。

第二种镜子是我们幼年时的照料者,这面镜子反射出的是我们的自我形象,也就是说,自我形象是后天形成,并非与生俱来的,并且照料者的混乱会导致孩子自我形象建构的失败。

当母亲没有把爱和注意力放在孩子身上时,孩子心中痛与不被爱的体验,让他难以构建一个能够栖居其中的身体形象,进而造成身体形象的紊乱(比如身材高大的神父认为自己身形矮小),甚至身体形象的彻底扭曲(比如狼孩认同了母亲带来的威胁性的狼的形象,只会用“狼”来称呼自己)。

破碎的镜像

前面一节我们提到,拉康的许多工作都针对从母子二元关系(想象界的前俄狄浦斯情结)转入父、母、子三元关系(符号界的俄狄浦斯情结)的过渡,这种过渡是精神分析理论中强调的。在这接下来的两节内容中,我们会分别提到镜子阶段和侵入情结,它们二者相互作用,是这个过渡中的两个关键阶段。这两个阶段的形成失败,会导致不同类型的精神病。所以我们分两节来分别阐述它们和不同精神病现象的关系。

这一节,我们主要讨论与镜子阶段相关的精神病经验,只有在必要的时候才援引与侵入情结相关的材料来予以说明。围绕镜子阶段构建的失败,尤其常见的是形象和外部对象关系的紊乱,这被法国精神病学家称为想象综合征。

想象综合征与镜子经验

在精神病学中,错觉是指在特定条件下产生的对客观事物的歪曲知觉。精神病患者的错觉按各种不同的器官,可分为错听、错视、错嗅、错触,及内感受性错觉等。这里涉及的是视觉形象上的错觉。在精神病学中,妄想是指在病态推理和判断基础上形成的一种病理性的、歪曲的信念。它的特征包括:妄想内容与事实不符,缺乏客观现实基础,但患者仍坚信不疑;妄想内容涉及患者本人,且与个人具有利害关系;妄想内容具有个体独特性,是个体的心理现象,并非集体信念;妄想内容与患者的文化背景和经历有关,且通常有浓厚的时代色彩。本节主要关涉的是身份相关的妄想,下一节则会涉及其他类型的妄想。Capgras J, Reboul-Lachaux J.L'illusion des«Sosies»dans un délire systématisé chronique[J]. Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale,1923(11):6-16.

法国精神病学家所谓的想象综合征一共有三种,由于这些综合征既涉及错觉 ![在精神病学中,错觉是指在特定条件下产生的对客观事物的歪曲知觉。精神病患者的错觉按各种不同的器官,可分为错听、错视、错嗅、错触,及内感受性错觉等。这里涉及的是视觉形象上的错觉。,也涉及身份层面的妄想 ![在精神病学中,妄想是指在病态推理和判断基础上形成的一种病理性的、歪曲的信念。它的特征包括:妄想内容与事实不符,缺乏客观现实基础,但患者仍坚信不疑;妄想内容涉及患者本人,且与个人具有利害关系;妄想内容具有个体独特性,是个体的心理现象,并非集体信念;妄想内容与患者的文化背景和经历有关,且通常有浓厚的时代色彩。本节主要关涉的是身份相关的妄想,下一节则会涉及其他类型的妄想。,所以也可以称为妄想综合征。第一种想象综合征是法国精神病学家约瑟夫·卡普格拉(Joseph Capgras)和莱波-拉休德(Reboul-Lachaud)在1923年描述的双重错觉综合征 ![Capgras J, Reboul-Lachaux J.L'illusion des«Sosies»dans un délire systématisé chronique[J]. Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale,1923(11):6-16.,也被称为卡普格拉妄想综合征。这种综合征的病人会认为某人已被一个躯体不同的匿名骗子所取代,例如,患有这种病的人会认为,自己的爱人被一个具有同样外貌特征的人取代了。

卡普格拉和莱波-拉休德当时报告了一个女病人德里奥布兰科夫人。这个案例比较复杂,她在妄想中自称是名门望族,除了她自己被同样样貌的人所顶替,他人也被同样的形象所替换,这二者都是卡普格拉妄想综合征的表现。

专有名词是表示人、地方、事物等特有的名词。这个案例里出现的都是人名,但不排除在别的精神病现象中,病人可以透过其他类型的专有名词来构成妄想。

这是一种想象性的精神病,它的主题带有夸大(病人认为自己具有王妃血统)和迫害的思想:德里奥布兰科夫人认为,自己的亲人进入地窖后消失了,而失踪的亲人被其他长相相似的人替代。这个病人很清楚她的亲戚、丈夫或女儿的形象,但她不认为她见到的人是她的亲戚、丈夫或女儿了。尽管她可以通过这些人物认出他们的形象来,但鉴于她认为这些亲密人物是替身,德里奥布兰科夫人于是在她的亲属关系中妄想出了8位名人,包括路易十世、印度女王、尤金妮公主、亨利四世(都是病人杜撰出的人物)等。当前这些形象的人作为替身,只是假扮了这些名人留在自己身边。病人利用了这8个不同的专有名词 ![专有名词是表示人、地方、事物等特有的名词。这个案例里出现的都是人名,但不排除在别的精神病现象中,病人可以透过其他类型的专有名词来构成妄想。来支撑她的身份。她还认为自己是一次绑架的受害者,在家里被一个穿着和她一样、长相和她相似的女人所取代,也就是说,她自己被禁闭在看护所,而不是在医院接受治疗。

她说:“很久以来,我已经准备好了,有盖章的纸质证明、法警报告、身份证明,因此,医生,你们再拿我跟那个替身换是没有用的。”德里奥布兰科夫人写信描述自己,以证明她就是她自己。因此,她列出了与她的身体、她的伤疤或她的衣服有关的细节清单,并得出结论:“毫无疑问,我是唯一拥有这些品质的人。”

Courbon P, Fail G. Syndrome d'“illusion de Frégoli”et schizophrénie[J]. Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale,1927.

在这个精彩的例子被报告的三年后,法国精神病学家库邦(P. Courbon)和法伊(G. Fail)于1927年在《临床精神医学会会刊》(Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale)上发表了与双重错觉综合征相反的变身综合征 ![Courbon P, Fail G. Syndrome d'“illusion de Frégoli”et schizophrénie[J]. Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale,1927.,也被称为弗雷戈利(Fregoli)妄想综合征。这是第二种想象综合征。被用来命名这个综合征的莱奥波尔多·弗雷戈利(Leopoldo Fregoli)是一位意大利演员,他以善于模仿他人出名,能在舞台上迅速改变60多种外貌,不论男女。而在弗雷戈利妄想综合征患者的眼里,他会认为身边许许多多的人其实都是同一个人的伪装,因此这两位精神病学家以这位演员来命名这种综合征。最初发表的案例是一位27岁的女工,她称自己被一个著名女演员所迫害,该演员近年来到处跟着她,以各种面目出现在她的面前,有些是她认识的,如同事、雇主,有些则根本不认识,如路上偶然撞到她的陌生人。这位女工在入院之后,认为医院的医生、护士也是该演员的化身。

我们通过上述几个例子可以发现,弗雷戈利妄想综合征和卡普格拉妄想综合征是对象与形象分离的两种不同形式:在弗雷戈利妄想综合征中,在不同形象下,病人认出的始终是同一个对象(躯体):比如被认为迫害女工的那个演员,不断变化形象,却是同一个人(形象在变换)。而在卡普格拉妄想综合征中病人认出的是同一个形象,很好识别,但却不是同一个对象——这个对象只是个替身,是形象上的类似者替换了本人(本人被替换),比如德里奥布兰科夫人认为自己被绑架,而在自己家里面,跟自己长相相似的女人顶替了自己。

Courbon P, Tusques J. Illusion d'intermétamorphose et de charme[J]. Annales Médico-Psychologiques,1932:401-405.

如果理解了上述两种综合征的差异,那么库邦和涂思科(Tusques)在1932年描述的多变综合征 ![Courbon P, Tusques J. Illusion d'intermétamorphose et de charme[J]. Annales Médico-Psychologiques,1932:401-405.则是想象综合征的第三种,我们称之为“系统性误认”可能更为准确。这是一种更复杂的综合征,其中引起卡普格拉妄想综合征的元素和其他引起双重错觉综合征的元素混合在一起,最终导致形象和身份都不稳定。

例如,一位女患者提到她的母鸡已经被人换了;替换母鸡的人把两只大鸡替换为两只小鸡。这个病例在我看来,可以说它不是同一个对象,但它也不是同一个形象。她还说:“我被迫在短短15分钟内看到3个像我儿子一样的男孩。”她唤起了相似的特征,但拒绝将他们认定为她的儿子:“他们都不是我的儿子,因为他们取笑我,笑得像替换母鸡的那个快乐的人一样。”这个病人的眼中,她的丈夫改变了步伐,而且会做出她所认识的丈夫不会做出的表情,甚至她还提到:“在一秒钟内,我的丈夫更高了,又或是更矮了……”

这里描述的内容,一方面唤起了小鸡替换大鸡或者儿子被替换的卡普格拉妄想综合征,另一方面,病人对她丈夫的评论让我们发现,她位于弗雷戈利妄想综合征的一边:因为丈夫的形象在变换——一会变高,一会变矮,行为表情也和平常不一致。

这种混合的多变综合征涉及形象和对象的双向变动,同时,这里的错觉影响的不是病人的形象,而是她的鸡、她的儿子、她的丈夫。

在形象和对象的区分之后,我们进一步发现,这三种错觉症的紊乱可以出现在患者的自我身上,也可以出现在相关的对象身上——鸡、亲戚、儿子、丈夫。正是为了区别这里提到的三种综合征体现的差异,我们觉得区分“我并非他者”是很重要的精神功能。

实际上,弗洛伊德认为通过自我的形成,内外世界得到了区分:皮肤作为自我的边界,将外界和他者从自己这里区分出去。而在精神世界内部,自己身体的形象也会和他者的形象区分,双胞胎穿不同的衣服,或者生来具有微小的差异,这些都是自我镜像与他者形象不同的体现。在整个想象界理论的建构中,拉康强调自我的起源来自他者形象,但二者并不能因此等同起来。就像上面的临床案例展现的那样,等同意味着我的形象和他人形象可以混淆起来,病人由于这些紊乱,会产生自己或者身边人被人替代的迫害妄想,又或者会认为有人专门模仿自己的身边人(借此接近自己,进而迫害自己)。

因此,在正常发展的情况下,自我虽然源自他者的形象,但在镜子阶段完成后,个体完全可以在形象上区分自身形象和他者形象,并且随着自我的成长,个体仍然会认为自己属于一个符号我的身份。所以,我们讨论病理学问题想强调的是,和拉康经常引用的兰波的诗句“我是个他者”相反——我并非他者(我的形象和他人的形象不能混同)。

弗洛伊德. 自我与本我[M]//车文博. 弗洛伊德文集:第6卷. 长春:长春出版社,2001:127.

弗洛伊德在《自我与本我》中这样说道:“一个人自己的身体,首先是它的外表,是外部知觉和内部知觉皆可由此产生的一个地方。这一点可以像任何其他对象一样地被看到,但它把两种感觉让给了触觉,其中一个相当于一种内部知觉。心理生理学已全面讨论身体以此在知觉的其他对象中获得其特定位置的方式。痛苦似乎在这个过程中也起作用,我们在病痛期间借以获得的关于我们器官的新知识的方式,或许就是我们一般据以获得身体观念的一种典型方法。自我首先是一个身体的自我;它不仅是一个表面的实体,而且它本身还是一种表面的投射。” ![弗洛伊德. 自我与本我[M]//车文博. 弗洛伊德文集:第6卷. 长春:长春出版社,2001:127.

拉康. 拉康文集[M]. 褚孝泉,译. 上海:上海三联出版社,2001:94. 拉康在这里提到的社会我中的“我”和自映的我的“我”的原文都是法语Je,即主语的我、符号的我,而不是对象的自我(moi)。前面已经提到,镜子阶段映照的过程形成了符号我,以及随后才有客体化的自我。进一步来讲,这里提到的自映的我,就是指这个镜子阶段的符号我,而社会我则是俄狄浦斯情结完成之后的我,主体已经从家庭亲缘关系的法则进入社会的契约关系中。随着符号我进入社会我(可以简单地说,后者是符号我的成熟部分),自我也会随着这一社会化而得到更好的发展。这一部分的内容,会在本章最后一节以及下一章“法则的父亲”中详细论述。

在弗洛伊德的这段讨论中,其实我们还需要注意到,自我的形成也意味着以身体作为边界,构成了对象和他者的概念。对象和他者也牵涉到作为形象或者知觉的表象进入记忆系统,潜在地作为自我可能认同的部分。而且对于拉康来说,为了离开想象的捕获,孩子“从自映的我转向社会的我” ![拉康. 拉康文集[M]. 褚孝泉,译. 上海:上海三联出版社,2001:94. 拉康在这里提到的社会我中的“我”和自映的我的“我”的原文都是法语Je,即主语的我、符号的我,而不是对象的自我(moi)。前面已经提到,镜子阶段映照的过程形成了符号我,以及随后才有客体化的自我。进一步来讲,这里提到的自映的我,就是指这个镜子阶段的符号我,而社会我则是俄狄浦斯情结完成之后的我,主体已经从家庭亲缘关系的法则进入社会的契约关系中。随着符号我进入社会我(可以简单地说,后者是符号我的成熟部分),自我也会随着这一社会化而得到更好的发展。这一部分的内容,会在本章最后一节以及下一章“法则的父亲”中详细论述。时,才开始朝自我本质的方向发展。

然而,自我建构在镜子阶段的正常结果是:作为想象,镜子阶段的体验创造出前文提到的身体及其形象构成的双重存在。在这种双重存在中,自我和他者又在镜像关系中相互作用、相互对立。

儿童期望在镜像上寻求与自身的认同,但这种认同在某种意义上,是与外界的类似他者的认同。这种捕获了自我的他者具有一种特权——这是以他者为标准开展的认同。从其根源来看,自我一开始本是个他人,而且自我只能是想象关系中的一方——只能是自我与他人关系中的自我,除此之外,根本不存在所谓纯粹独立存在的自我。甚至可以这样说:没有他人,就没有自我。因此,拉康提到了“我是他者”的论断。然而,源自他者甚至希望替代他者,意味着形象的内化——内化为自我的一部分,但这并不意味着自我和他者因此混同。简单地说,透过这一过程,自我形象和他者的形象呈现了统一性和差异性,并彼此永远捆绑在一起。我们可以表示为图1-3:

图1-3 理想自我的继发认同的内摄过程

实际上,拉康自己就对这一过程的不稳定有专门的讨论:“这是一场摇摆不定的运动,一个人与另一个人交换,并将自己体验为身体,作为身体的一种形式。对于食欲和欲望的最初的冲动,是通过人类所看到的一种形象的投射形式来调解的,这个形象外在于主体,首先是他自己反射的镜像,然后是他者反射的镜像。” Lacan J. Le Séminaire Livre V:Les formations de l'inconscient[M]. Paris:Seuil,1998:228.

图中表达了儿童在镜子阶段前后,发生在符号和想象两个层面的建构。上面这层是母亲的目光和声音下,对语言的传递和“符号我”的建构,下面这层是在这个过程中建立的自我的不同机构。因而,自身的镜像、类似者到母亲心中的理想形象构成理想自我的继发认同。不过,如果这些认同建立的过程中,导致固着在发生互易主义现象的时期,就会如同上述的想象综合征那样,出现专有名词、形象和对象的紊乱。通过这个图示,我们也看到,想象的机构(自我和理想自我)是多么容易和他者形象混同。 ![实际上,拉康自己就对这一过程的不稳定有专门的讨论:“这是一场摇摆不定的运动,一个人与另一个人交换,并将自己体验为身体,作为身体的一种形式。对于食欲和欲望的最初的冲动,是通过人类所看到的一种形象的投射形式来调解的,这个形象外在于主体,首先是他自己反射的镜像,然后是他者反射的镜像。” Lacan J. Le Séminaire Livre V:Les formations de l'inconscient[M]. Paris:Seuil,1998:228.

人格分裂或符号身份的紊乱

在镜子阶段,拉康强调最初形成的是符号我,这是一个符号身份,因为它对应我们的名字(从小名到身份证上的正式称谓)、家庭谱系中的位置(如谁的儿子/女儿),这个符号身份带领我们进入家庭与社会的网络中。符号身份因此就是我们的人名,但是,人名和个体也可能在精神病人身上出现紊乱,并且诱发其他相关的妄想,导致出现人格分裂或者也可以称为符号身份紊乱的情况。

回到卡普格拉报告的女病人德里奥布兰科夫人——她认为自己是名门望族,而且也因此有8个出自名门的人物作为亲属,支撑她的这一身份。这里可以发现,这一夸大的妄想是和符号身份的紊乱相联系的。

小安. 我们这儿是精神病院[M]. 桂林:广西师大出版社,2013:49—50.

我的前同事小安在她的书《我们这儿是精神病院》中引用过一个女性妄想病人李笑分的故事。她写给院长的信中,展现了她跟父亲有关的一系列身份妄想,我们引用这封信的片段来进一步说明:“我是十五病区女病人,是1988年3月11日由丝绸厂医务室被送入院的,是路科长派汽车和医生送我住第一次院……我现在住九九医院,因为不想连累姊妹,就和年轻男病人交朋友,久病成医了。我天天去护理他们。我爱人黎北根不给我零花钱,他还做怪相,说自己是周扒皮。我成了高玉宝。受他的迫害。请院长打开大门让我走出去……我父亲李容,李灰明,李青海,李梦影,1906—1976年,七十岁去世,他是全国人民要找的,中国地下党的领袖人物,叶挺二十四师的党代表。我是他亲自接生的大女儿。” ![小安. 我们这儿是精神病院[M]. 桂林:广西师大出版社,2013:49—50.这里提到的高玉宝是中国知名作家、中共党员,这位女患者因为丈夫把自己送入院而出现了高玉宝的替身身份,自己父亲出现多个身份,并且都是地下党领袖。

如何理解这些夸大妄想身份背后的机制呢?下面我们通过三部电影作为案例来进行讨论,以便了解自我形象和他者形象是如何捆绑在一起,并且构成想象的张力和侵凌性的。

我们先来看看1999年大卫·芬奇执导的经典电影《搏击俱乐部》(Fight Club)。杰克是一家汽车公司的职员,患有严重的失眠症,对周围的一切充满敌意和憎恨。一个偶然的机会,杰克遇上了卖肥皂的商人泰勒——一个叛逆、残酷和暴烈的痞子英雄,并因为自己公寓失火而住进了泰勒破旧不堪的家中。两人因缘际会地成为好朋友,并创立了“搏击俱乐部”:一个让人们不戴护具徒手搏击,旨在发泄情绪的地下组织。

俱乐部吸引了越来越多的人,逐渐发展成为一个全国性的地下组织,而泰勒也以自己个人的魅力,吸引着那些盲目的信徒。俱乐部成员到处滋事打架、大肆破坏,泰勒本人的行为也越来越疯狂。

杰克对于“搏击俱乐部”的现状及泰勒的行为越来越无法忍受,和泰勒发生争执,泰勒离开了他。然而杰克发现,他走到何处都无法摆脱泰勒的影子,他开始思考:我到底是谁?

最后,在一次他俩打斗的过程中,他惊恐地发现,自己就是泰勒,泰勒是杰克人性的另一面,杰克和泰勒是彼此的影子和幻象。认识到真相的杰克向警方自首,而泰勒作为幻觉人物尾随其后。影片末尾,在两人扭打的过程中,泰勒的枪自然而神奇地跑到了杰克的手里。杰克打不中泰勒,于是把枪对准了自己,但枪一响,杰克发现打人者变成了泰勒,他变成了一股烟。

电影告诉我们,杰克的父亲在他6岁的时候离开了他,他是在一个缺少父爱的环境下长大的,成长中缺少一个坚强的男人关心、指引和鼓励他。他也许也明白父亲并不喜欢他,因此他提到,自己最想打的人就是自己的父亲。

这部电影不仅说明符号我可以分为两个身份(杰克和泰勒),而且这两个身份还具有各自的人格和形象——其中一个以幻觉形式出现,并不被认为是另一个自己。在这里,理想的他者形象——父亲——以镜像的泰勒的形态出现,并且占据了杰克的理想自我的位置。因此,两人最终演变为相互攻击的关系。

身份紊乱、想象综合征与互易主义现象

如果说,早年父亲被剥夺的创伤是《搏击俱乐部》中杰克精神崩溃、符号身份分裂并退回到想象世界的原因的话,下面的例子则更多展现了符号身份与人格分裂同个人早年与早年母亲的关系。

恐怖悬疑电影《致命ID》(Identity)展现了一个漆黑的夜晚,在一片无边无际的沙漠荒原,一场肆虐的暴风雨将一座汽车旅馆与外界完全隔离,道路不通,通信中断。

11个此前相互之间完全不了解的陌生人,被迫聚集在这个摇摇欲坠的破汽车旅馆中。拉里·华盛顿是这家汽车旅馆的老板,他的举止异常,似乎潜藏着很多秘密。随着电影的展开,旅馆里发生了各种惊悚的杀人事件,但观众最终发现,原来这些只是电影开头被医生开车送走的精神病人的人格分裂的经历而已。每个形象和每个名字,都代表他过去经历中自己的某个部分,或者母亲的某个特征。

电影开头,精神病医生交代这个精神病人的母亲是个妓女,而很快,镜头就切换到另一个跟旅馆相关的场景,叙事围绕这条线开展:最初让大家聚到这个与世隔离的汽车旅馆的始作俑者,就是一个年轻的妓女(代表年轻时作为妓女的母亲),名叫帕瑞斯·内华达。她开车时车子熄火,走路时高跟鞋坏了,于是她就地丢掉。而这双高跟鞋导致另一辆经过的汽车爆胎,车上的艾莉丝和丈夫乔治、儿子提姆西下来检查时,艾莉丝被送女影星卡洛琳·苏珊的私家车撞到,女明星让司机(原为警察)逃逸以便赶去片场,但司机拒绝,他选择跟随乔治一家开车前往医院救人。

司机在驾车去找医生的途中遇见了车熄火的妓女。妓女向司机求助,两人同乘后,司机的车也陷入路边水坑,两人又向黄发夫妻求助。但此时前方道路已走不通,于是这6个人都驾车来到汽车旅馆。

这个旅馆中已经住着一对新人夫妻,不久又有一个警察押着一个犯人开车到来。至此,包括旅馆老板一共11个人到齐。

原来,这11个人物都是电影开头的精神病人(下文称为“胖子”)分裂的人格,所有场景都是胖子在去监狱途中由于服了药物而出现的幻觉。胖子幼年时经常被家暴,留下心理阴影,导致了他的精神分裂,也就是多重人格。

医生们正在对胖子进行药物治疗,在这个过程中,胖子的所有人格都会出现并产生冲突。但幻境中产生的杀戮使得多重人格减少,以此达到治疗的目的。所以影片中发生的种种,其实都是胖子精神世界里的屠杀。

第一个死的是女明星。她趾高气扬,要住最好的房间。这代表的是胖子人格中的母亲势利、傲慢的部分人格。

第二个和第六个分别是新婚的丈夫和妻子。妻子怀疑丈夫出轨,假装怀孕欺骗丈夫。这代表的是胖子父母之间的不和与争执。

第三个是警车押来的罪犯,代表的是胖子外在体现的恶的那一面。

第四个是父亲乔治。父亲为救自己的孩子提姆西而被车撞死,是胖子想象的慈爱的父亲形象。

第五个是母亲艾莉丝。这个母亲为了保护孩子在影片一开头被车撞到,她是胖子渴望的美好的母亲形象。

第七个是旅馆老板拉里。老板贪财,但是为了保护妓女,也能作为一个男人挺身而出。有镜头显示,他曾匆忙将旅馆老板真实的照片藏在抽屉里,这表明他根本不是真正的旅馆老板,真正的老板已死。拉里非常贪财,是个小人,女明星死后,他偷了对方的钱包。

第八和第九个人是同时死的——司机与押犯人的警察同归于尽。司机是善人格里面最强大的,也是胖子最想成为的人格类型。司机死之前,发现11个人身份证上的生日都是同一天,这时观众才知道,这一切都是胖子的幻境。

最后一个死的是好心带着提姆西逃出去的妓女,她死于提姆西之手。

这个故事涉及主角胖子内在不同时期的自我形象和父母形象的分裂,对应不同的身份。他们应该都源自胖子早年遭遇的不同时期的记忆。通过电影给出的内容,我们可以找到对应精神病人早年事件的,有如下几个:新婚燕尔却矛盾重重的年轻父母、妓女母亲、傲慢的明星母亲、保护孩子的慈父和慈母,以及由此带来的自己固化的邪恶儿童期人格(提姆西)。我们在这里回到图1-3,来说明在理想自我上方“母亲带入的符号位置”的意义。这里实际代表着早年照料者的母亲通过话语来给主体引入多种符号我身份(好孩子、好学生、好丈夫等)的过程。在《致命ID》中,母亲作为妓女、说谎者,本身属于社会边缘的坏身份。她导致家庭离异,无法给她的孩子带来安全感(如同狼孩身上出现的情况),因此,跟她相关的符号我的部分也是破碎的,这导致了孩子身份的分裂。

——

从《致命ID》这部电影的例子中,我们可以看到,符号身份的紊乱——ID的紊乱,也会让个体退回到想象的你死我活的侵凌世界中。在2009年的法国电影《不要回头》(Ne Te Retourne Pas)中,这个跟母亲相关的紊乱的原因,展现得更为清晰。

在《不要回头》中,女主角(开篇以珍妮身份出场)由于车祸引起记忆和幻想的混淆。她是居住在法国的一名女作家,和丈夫迪奥共同经营一个幸福美满的四口之家。但是近一段时间,女主角却感到令人难以承受的压力。客户的要求让她无法随心所欲地写作。渐渐地,珍妮发现周遭的一切开始发生变化,房间、丈夫、儿女甚至她自己的容貌都让她备感陌生。珍妮的歇斯底里使家中的欢乐荡然无存,她和丈夫的婚姻也走到尽头。

某天,女主角的容貌完全发生改变,变成了一个拥有一头黑发、大眼明眸的意大利女子。她偶然在母亲的住所看到一张相片上有对母女,于是启程前往意大利,寻找自己真正的本源归宿。

然而事实让她震惊。原来,小时候的她被法国养母收养,不幸的是,养母的女儿珍妮在一场车祸中去世,玛利亚(女主的真实身份)也在这场车祸里失忆了。她在养母住所看到的照片,是生母和自己小时候的照片。女主实际的身份是玛利亚,但她一直作为珍妮活着,并结婚生子。直到她想要写一部关于自己童年的自传体小说时,那些失去的记忆才渐渐复活,因此让女主觉得周围的一切极不自然。倔强的她跑去意大利认亲,生母一家却拒绝相认,原因在于珍妮本是一个已然死去的人物,自传体回忆中出现的被误认为是珍妮小时候的黑发小女孩,其实就是玛利亚小时候。因为母亲抛弃了她,她嫉妒珍妮,而且为了得到养母的爱,就以珍妮的身份活着,占据了后者的位置。作为一个作家,在她希望追溯过去的时候,创伤的过去被唤醒,导致她精神病发作,自己的形象变成了珍妮,丈夫的形象也变成了当年车祸中同时死去的男性形象。

见第二章第二节关于符号界父之名被除权这一概念。

这里出现的替身综合征和创伤性的记忆联系着,电影中女主精神病发作是因为在召唤过去的同时,符号身份的断裂被唤起 ![见第二章第二节关于符号界父之名被除权这一概念。,进而导致想象形象的紊乱。

镜像的爱与侵凌

在上一节开头,我们提到从母子二元关系(想象界的前俄狄浦斯情结)转入到父、母、子三元关系(符号界的俄狄浦斯情结),主体认同父亲,是自映的我最后形成进入社会我这一转变的关键。

这个过程中,如果母亲的功能失败,镜子阶段因为自映形成的符号我是无法稳固的,这些符号我的身份可能导致紊乱,使得主体进入精神病的世界,就和想象界会出现的三种综合征一样。

然而,即便母亲的功能完整,在这个从二元关系进入三元关系的过渡过程中,除了镜子阶段,同时期的侵入情结也是非常重要的。

侵入情结指的是,儿童与某位相似者构成的充满想象的镜像替代关系的情结。这是嫉妒这种核心情感产生的地方。这个情结如果构成失败,由于和镜子阶段重叠,也会引发某些严重的精神病。

上一节中,我们从形象和对象的关系紊乱导致的想象综合征出发,进而讨论了符号身份(我的身份或者他者的身份)紊乱引发的各种身份妄想。如果说,这部分内容让我们看到,这类紊乱和互易主义现象、母亲的功能不无关系,并且侵凌性和嫉妒在这里构成妄想的基础,那么,侵入情结则是和下文的各种妄想症联系着的。

儿童心理学家观察到,即便经历正常母亲的照料,儿童仍会出现互易主义现象。并且在这个基础上我们已经得知,在互易主义现象中,自我的形象总是先和自己相似的那些儿童的形象混淆。拉康后来称这些相似者为“想象界的他者”。那么,几乎与镜子阶段处于同时期的侵入情结(即从断奶成功后到俄狄浦斯情结之前的时期),是怎样对自我发挥作用的呢?

Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:93.

为了弄清这个问题,在拉康的第一本《研讨班:弗洛伊德技术论文》(Les Écrits techniques de Freud)中,拉康对儿童与相似者之间的关系问题进行了反思 ![Lacan J. Les Écrits techniques de Freud[M]. Livre I(1953-1954). Paris:Seuil,1975:93.。由于孩子与他迷恋的他者形象发生了自恋性的认同,这样的他者形象就处于对自我的支配性位置上。假设一个孩子看到他的小弟弟正在吮吸母亲的乳房,那么正是在另一个人(这个支配性的弟弟)的形象中,孩子才能找到自己的位置,认清自己的欲望——希望独自占有母亲。这种认识的发生,是因为这个个体与他者互相认同时,他的欲望就会表现为他者的欲望,他者的欲望(吮吸母亲的乳房)在自我这里,就被这种替代他者的侵凌性所强化。我们再度看到侵凌性在这个认同过程中的作用——自我就是要取代他者的位置。

在儿童成长的过程中,这种取代他者位置的动力过程,由于某个或某些类似者(包括兄弟姐妹)的出现,在一定时期会持续发挥作用,因此儿童在这一时期的心理发展和感情纠葛,被称为侵入情结,它尤其出现在手足关系中,因此也可被称为手足情结。

在前文“想象综合征与镜子经验”中,我们曾对这种摇摆不定做过介绍。由于断奶情结的内容没有在这里讨论,我们没有过多发展母亲作为原初的实在对象的功能,也没有发展她作为原初的想象他者的功能(毕竟母亲作为原初照料者,先于各种类似者,引入了最初的形象)。所以,这里不只是有类似者的他者的欲望,还有更早的作为他者的母亲的欲望问题。不过,后者由于牵涉到实在界的冲动、大他者的享乐、想象的阳具及其阉割等问题,我们这里完全不予讨论。

从时间顺序上来说,实际上,最初的、困惑的欲望体现在新生儿的哭声中,正是在他者(这时候是作为照料者的母亲)认识这个哭声,对这个哭声进行解释和回应的过程中,婴儿才反向地出现了欲望。毕竟母亲可以将他的哭泣解释为孤独、恐惧,也可以是对母亲喂奶的呼唤,或是拉大小便后的不舒服。这是进行原初照料的母亲引入的事物。而如果这个阶段更多是被动的,那么,儿童在镜子阶段形成自我的原型之后就会更加主动,互易主义现象就是从被动转入主动的一个典型现象。此刻,出现了拉康提到自我身份的摇摆不定。 ![在前文“想象综合征与镜子经验”中,我们曾对这种摇摆不定做过介绍。这是因为理想自我一直透过类似的他者来构建,但由于自我的镜像特质,这个构建又必然会围绕身体形象才能完成,如果顺利的话,他者的欲望就会在这些过程中铭刻在身体形象上。也就是说,最初的欲望是通过吮吸母乳而浮现的联系于口腔的欲望;接着,由于母亲强制引入的排便规则,与肛门和尿道联系的欲望展现出来;最终,通过他者或好或坏的形象,与目光相关的欲望(即理想自我)被引入了。这个过程中,就让他者的欲望铭刻在身体形象上了。 ![由于断奶情结的内容没有在这里讨论,我们没有过多发展母亲作为原初的实在对象的功能,也没有发展她作为原初的想象他者的功能(毕竟母亲作为原初照料者,先于各种类似者,引入了最初的形象)。所以,这里不只是有类似者的他者的欲望,还有更早的作为他者的母亲的欲望问题。不过,后者由于牵涉到实在界的冲动、大他者的享乐、想象的阳具及其阉割等问题,我们这里完全不予讨论。

实际上,通过参考这个镜像的他者,欲望的问题被提了出来。我们会观察到,随着孩子通过镜像进入与“想象界的他者”的关系(从最初的母亲到其他的他者:同龄的类似者、兄弟姐妹、双胞胎的另一方),孩子开始不断考虑欲望这个问题。如果顺利的话,随着侵入情结的建构,母亲不再单纯地作为最原始的想象他者存在,她的地位被提升,她的欲望得到关注,孩子进而在母亲的欲望下,一方面喜欢自己的类似者作为朋友、作为自己的镜像,另一方面也作为入侵者,竞争着母亲欲望的对象的位置。

然而,由于母亲的欲望是文明的产物,也是符号性的,母亲作为孩子母语的主要传递者,会在孩子习得语言的过程中,同时把符号的身份传递给孩子,因此她开始承担一定的符号功能——拉康称之为“符号的母亲”。随着这种传递,符号我随着母亲的期望而使得孩子开始构建出符号的身份:要做好孩子,要干净,要礼貌,要获得奖状等。在前面狼孩的个案中,治疗师勒福尔起到了符号母亲的作用,帮助狼孩接受好孩子、罗伯特这样的符号我的身份。从理论上讲,这个符号我会发展到社会我,直到父亲的介入而完成建构。

回到侵入情结,我们想弄清的是,想象的功能在人类这里是如何通过这一情结而更密切地同侵凌性联系在一起的。互易主义现象中,自我要侵占他人的位置,欲望问题被摆在主体这里。但是随着侵入情结,兄弟姐妹、类似年龄的孩子会持续地强化这种侵凌性。实际上,只要想想人类的嫉妒和动物的嫉妒存在怎样的本质差异,就能看出这一点。动物只与地盘内对食物和权力构成威胁的其他入侵者进行争斗,而人类的嫉妒则要强烈许多。这是人类婴幼儿因为对镜像的依赖(从互易主义现象到侵入情结)而建立起的独有的竞争关系:人类毕竟要到18岁甚至更晚才离开家庭的保护独立生活,但早年,在这种父母保护下的竞争却一直在上演,或者说一直处在准备中——可以让人类个体进入妄想的世界,觉得迫害自己的人如影随形。即便随着语言符号的引入,人类个体对想象界的互易混淆和迫害部分进行了调理,但因为符号和语言,人类成为一个共同体,有别于动物。嫉妒、因占有而产生的暴行对于野心家而言,可以通过建立和扩张帝国来完成,人们甚至想把战争引入外太空。

很多读者应该或多或少对下面这些例子感到熟悉:金庸的小说《天龙八部》中,大理国镇南王段正淳和宿敌“四大恶人”中的段延庆手足相残;在另一部金庸小说《笑傲江湖》中,华山派手足相残,剑宗只剩下风清扬一人,之后各派相互争夺武林盟主的地位,尽显人性的善恶无常;黑泽明执导的经典电影《乱》以莎士比亚的《李尔王》为灵感,讲述了日本战国时期一文字家族(虚构)因三个儿子自相残杀而走向灭亡的故事;2011年播出的历史剧《波吉亚家族》中,臭名昭著的波吉亚家族上演了乔瓦尼·波吉亚和凯撒·波吉亚兄弟相残的剧情;同样,2011年开播的长达8季的《权力的游戏》中,有凯岩城的两个继承人乔佛里·拜拉席恩和托曼·拜拉席恩兄弟之争,姐姐瑟曦·兰尼斯特对弟弟小恶魔提利昂·兰尼斯特的鄙视、蹂躏和竞争;1980年电视剧《上海滩》中,结拜兄弟许文强和丁力的爱恨情仇,1999年商战剧《创世纪》中地产商的两个儿子叶荣添和叶荣泽的复杂关系,无不尽显手足相残时,兄弟二人都要置对方于死地的残酷。

很多长篇小说和电视剧以手足竞争为主题,来引发对整个剧情的演绎。 ![很多读者应该或多或少对下面这些例子感到熟悉:金庸的小说《天龙八部》中,大理国镇南王段正淳和宿敌“四大恶人”中的段延庆手足相残;在另一部金庸小说《笑傲江湖》中,华山派手足相残,剑宗只剩下风清扬一人,之后各派相互争夺武林盟主的地位,尽显人性的善恶无常;黑泽明执导的经典电影《乱》以莎士比亚的《李尔王》为灵感,讲述了日本战国时期一文字家族(虚构)因三个儿子自相残杀而走向灭亡的故事;2011年播出的历史剧《波吉亚家族》中,臭名昭著的波吉亚家族上演了乔瓦尼·波吉亚和凯撒·波吉亚兄弟相残的剧情;同样,2011年开播的长达8季的《权力的游戏》中,有凯岩城的两个继承人乔佛里·拜拉席恩和托曼·拜拉席恩兄弟之争,姐姐瑟曦·兰尼斯特对弟弟小恶魔提利昂·兰尼斯特的鄙视、蹂躏和竞争;1980年电视剧《上海滩》中,结拜兄弟许文强和丁力的爱恨情仇,1999年商战剧《创世纪》中地产商的两个儿子叶荣添和叶荣泽的复杂关系,无不尽显手足相残时,兄弟二人都要置对方于死地的残酷。由此可见,这种嫉妒在人类命运的悲剧中经常扮演非常重要的角色,它也可以在想象中就造就致死的敌意,并且消灭这个想象的他者。例如,《旧约·创世记》中记载,亚当和夏娃有两个儿子,老大该隐,老二亚伯,该隐种田,亚伯牧羊。因为嫉妒弟弟的献祭得到了上帝的青睐,自己的献祭被忽视,该隐杀害了亚伯。中国历史上,大家熟知的“七步诗”背后也有手足相残的故事。

妄想狂的机制

在精神病学中,妄想狂又称妄想性障碍,这是一种精神病学诊断,指抱有一个或多个怪诞性的妄想,同时不存在任何其他精神病症状。与和身份或者形象相关的精神病现象不同,这些怪诞妄想更多集中在跟他者的关系上。

拉康早在《家庭情结》中,就通过侵入情结来讨论妄想狂的一些机制。

妄想症与手足情结的联系可以从亲子关系、篡夺和掠夺等主题的高频率中显示出来,就如同它的自恋结构在最为偏执的各种主题——侵犯、影响、人格分裂、替身以及各种与身体相关的所有妄想性蜕变——上显示出来的那样。

二联性精神病:由情感关系十分密切的两个人或者多个人共有的妄想障碍。在这些人中,只有一人有真正的精神病性障碍,其他人的妄想因感应而产生,分开后妄想就会消失。Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil.2001:45.

这些联系解释了这样一个事实:在没有父亲的情况下,母亲和兄弟姐妹构成的家庭群体会呈现出一种心理情结,在这种情结下,现实往往保持在想象的水平上。临床经验表明,实际上以这种方式组成的团体容易导致孩子成长为精神病的个体,并且在大多数情况下发现它处于一种二联性精神病 ![二联性精神病:由情感关系十分密切的两个人或者多个人共有的妄想障碍。在这些人中,只有一人有真正的精神病性障碍,其他人的妄想因感应而产生,分开后妄想就会消失。的情势中。 ![Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil.2001:45.

这两段话中,拉康提到的人格分裂、替身和身体相关的所有的妄想性嬗变,是上一小节的主要内容,而侵犯和影响的妄想,则是下文希望专门论述的主题。

拉康派的精神分析家维尔汉斯(Waelhens)曾报告过这样一个案例,它能够很好地帮助我们理解自身欲望和他者欲望的混淆不清。

病人T是一个年轻人,22岁,被一家大型建筑公司雇用。他自愿来咨询是因为他期望医生能够给他开一些药,以获得心理能量来面对他正在经历的迫害,而他正处于要屈服于这种迫害的关键时刻。他强调说,如果不能得到帮助的话,他也可能会杀死迫害者而不是屈服于他。

一切都开始于他来咨询的8个月前。那时他是一名教会唱诗班成员,恰好教堂有一个风琴弹奏者的位置空缺,病人准备申请该职位。他说:“我有权利演奏。”但是牧师完全不考虑他,因为显而易见,他不会演奏风琴或其他乐器。病人的自命不凡很让我们吃惊,他说:“我准备开始学演奏,因为我有权弹这个琴。”除了他自称有权以外,别无其他的依据了。他因没有得到这个职位而感到十分愤怒,于是离开了唱诗班。但是这并没有给他带来好运。几周以后,他注意到周围人对他的态度都很“奇怪”。他渐渐产生这样一个观念:牧师暗中发起了一场运动与他作对。很明显,他从上校的脸上可以读到(他那个时候在服兵役),牧师每天会多次打电话给上校,败坏他在军队的名声。当然,这些事没有人对他说过,他也没有听说过任何细节。然而很清楚、很确定的是,牧师在到处败坏他的名声,而且还很有效。经过一段沉默中的忍耐之后,他决定返回唱诗班,希望用这种方式来抵抗牧师的迫害。

然后,他每个星期六花400法郎来款待唱诗班的成员。但是这也没有什么结果,反而使他更加失望。牧师显然变本加厉、日日夜夜地迫害他,以至于整个教区都用冒犯性的语言来谈论他。他成了大家谈论的唯一话题。在讲到这一点时,他突然中断并直接对治疗师说:“教授,我给你总结一下所有这一切,整个事件的核心在于这个牧师总在对付我。”治疗师指出,他总结了一切,唯一没有提到的是他是否会弹奏教堂风琴。他没有对治疗师的评论做出反应。之后,治疗师想进一步了解这个牧师究竟对他说了些什么,他则完全忽略此事,所以治疗师仍旧不知道这个病人是否真正想弹琴,还是说在病人看来,真相令他感到如此羞辱,以至于他不想对治疗师重复。治疗师问他,这是否与他对教会的一些女性成员的态度有关,病人以一种傲慢的姿态回答,他还不准备结婚。

威尔汉斯,埃克. 现象学和拉康论精神分裂症:在脑研究十年之后[M]. 胡冰霜,王颖,译. 成都:四川大学出版社,2011:243—244.

到了这里,纵观病人的各种表现,如治疗师预期的那样,自己无法从那些询问获得的线索中找到任何有价值的内容。而当治疗师继续追问时,病人只是简要地回答说:“你知道,牧师总是要发明一些新东西。” ![威尔汉斯,埃克. 现象学和拉康论精神分裂症:在脑研究十年之后[M]. 胡冰霜,王颖,译. 成都:四川大学出版社,2011:243—244.

这个案例显示了病人拒绝接受牧师的规则,而只是希望个人的欲望得到满足。在无法得到满足之后,拒绝他的人就成为迫害者;他希望对抗牧师,这种愿望却变成了牧师在处处针对他的妄想;在治疗过程中也是如此,当被问及他对女性成员的态度时,他立马否认自己想结婚,似乎是女性成员希望跟他结婚,而背后则是他对女性成员有性幻想。当治疗师继续追问这里的线索时,他并不回答线索,只是声明牧师在用新的方式针对自己,所以自己找不到明确的线索。因此,当自我被挫败时,患者幻想他者(这里是牧师)在针对自己,但这些针对患者的具体内容则是患者自己想出来的。为什么体现为这些内容呢?是病人从牧师的角度看待牧师可能对他做出的事情,这些内容一定程度上总是带着病人过往关系的影子:比如败坏他的名声的话、冒犯他的话,也许来自他自己的兄弟曾经侮辱过他的话,甚至可能是他侮辱自己兄弟使用过的。这里我们可以再度看到互易主义现象的类似性:一个孩子打了弗朗索瓦兹,却认为是弗朗索瓦兹打了他。

维尔汉斯还提到一个女妄想狂的案例,这个例子也是把他者镜像作为自身形象的绝佳代表。

T女士称自己是一个女邻居罪恶行为的受害者,困扰她的那个女邻居“偷了”她的丈夫。她的丈夫每天早上6点出门去乘火车,而T女士向我们肯定地表示,她丈夫其实是悄悄地与那个女邻居(即T女士假想的敌人)待了1个小时后,7点才离开去乘火车。

威尔汉斯,埃克. 现象学和拉康论精神分裂症:在脑研究十年之后[M]. 胡冰霜,王颖,译. 成都:四川大学出版社,2011:141—142.

T女士能证明这是事实吗?不能。早上6点时,她丈夫离家朝火车站走去,但T女士认为丈夫假装朝火车站走去,实际上是在夜幕下又走回来与那个女邻居相见。对此,T女士有什么证据吗?没有,但是她声称拥有所有的证据,例如,有一次她朝这位邻居的窗户看时——然而,T女士经常做这样的事——发现上午10点,这位女邻居的胸衣“仍然放在”厨房的桌子上。医生对T女士说,这也不能证明这件胸衣4小时前就在那里,更不能说明那个女邻居因此就对她的丈夫感兴趣。然而,她对此不屑一顾地笑着答道:“你太天真了!显然你对女人不懂!” ![威尔汉斯,埃克. 现象学和拉康论精神分裂症:在脑研究十年之后[M]. 胡冰霜,王颖,译. 成都:四川大学出版社,2011:141—142.

显然,T女士对丈夫有所怀疑,也许丈夫的某些举动让她产生了失落感。但她镜像地发现了一个女邻居,并把她作为自己的怀疑目标,让她承担丈夫让自己失望的原因。我们可以对此解读为:不是我无法满足丈夫,于是丈夫冷落我,而是有他者诱惑了丈夫。

爱梅个案与自我理想的病理学

如果自我和他者不管在名字、形象还是欲望上,都可能出现精神病性的紊乱,那么,要完成“我并非他者”的这种区分,需要怎样的建构才能实现呢?或者换个问法,如前文所言,社会我是如何形成,以便自我可以完成它的建构呢?

在拉康的精神分析理论中,在侵入情结之后,随着俄狄浦斯情结的来临,主体的欲望围绕母亲和父亲的欲望及其对象的关系来建构,最终会形成自我理想的符号身份认同,作为想象世界的仲裁。至此,主体接受阉割,社会我得到充分发展。因此,符号结束了想象的入侵,并帮助自我完成了最后的发展。继发自恋完成了它最终的发展,即将自恋限定在社会我可以接受的范畴内。那一刻,儿童停止看镜子中自己的倒影,并开始将他者视为自我想象的参考范围、自我或理想自我的组成,作为自我想象出的对手。然而,这个过程并非一蹴而就。

精神分析的经验告诉我们,最初的镜像自我总是扮演理想自我的原型角色,不仅仅是联系着符号我,还有一些主要的能指,由符号母亲带给孩子。对镜子阶段的三个时刻的讨论,已经让我们清晰理解了这个过程。然而与此同时,原型的自我和继发认同的理想自我,将随着个人经验而不断演变,并且随着侵入情结和俄狄浦斯情结而进一步发展。

Laplanche J, Pontalis J. Vocabulaire de la psychanalyse[M]. Paris:PUF,1967:33.

弗洛伊德认为,根据新经验,根据后续的发展,原有的精神元素(经验、印象、形象、能指、记忆痕迹等)均可以被修改。因此,时间顺序上靠前的元素可能因为事后加入的元素而获得一个新意义,以及一个精神效果。这被称为事后性。他还举了“事后效应”的案例:一个孩子早年目击了一次性行为,他不知道其意义,但这种经验会在后来对他发生创伤性的影响。设想一下,当他长到性成熟期,偶然看到了与那一次类似的情景,于是他重新解释早年那次情景,并理解了其对他的真正含义。从这个案例得出的结论是:“事后的再评估是由后来的事件和情境引起的,或者由于器质性的成熟让这个个体理解到新的意义,并因此而改写了他的旧的体验。” ![Laplanche J, Pontalis J. Vocabulaire de la psychanalyse[M]. Paris:PUF,1967:33.

拉康. 拉康文集[M]. 褚孝泉,译. 上海:上海三联出版社,2001:94. 实际上,随着理论的构建,拉康一直在进一步发展自我的理论,例如在第9个《讨论班》“认同”(Identification)对笛卡尔我思的讨论中,直到第23个《讨论班》“圣状”(Sinthome)。

因此我们可以说,在自映的我向社会的我发展的过程中,自我本质的东西随着事后加入的内容逐渐发展起来,才得到最终的就位。我们不是从镜子、我们自己的形象或镜子时刻得到我们的自我;我们在社会上得到它。拉康是如此叙述的:“通过将相似者确认在意象上,通过原生嫉妒的悲剧……镜子阶段完成的这个转换时期开创了一个辩证过程,在这个过程中我就与社会上展开的情景相联系上了。” ![拉康. 拉康文集[M]. 褚孝泉,译. 上海:上海三联出版社,2001:94. 实际上,随着理论的构建,拉康一直在进一步发展自我的理论,例如在第9个《讨论班》“认同”(Identification)对笛卡尔我思的讨论中,直到第23个《讨论班》“圣状”(Sinthome)。

我们看到,前文提及的拉康的这些早期理论工作,从家庭情结的研究、侵凌性的探讨,到镜子阶段的理论建构,拉康都在试图处理弗洛伊德的自恋和自我等议题。然而在这些研究文献之前,即在他的博士论文时期,也就是1932年他对爱梅个案进行研究之际,拉康依靠弗洛伊德1922年写的一篇文章《嫉妒、妄想狂和同性恋的神经症机制》(Über einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität)对这个个案进行了深入分析。正是在这里,我们发现拉康找到了上述关于如何发展出社会我这一观点的最初答案。我们下面就来看看这个著名的个案。

Lacan J. De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité[M]//Points essais. Paris:Le Seuil,1975:120-146.

爱梅,未满38岁,出生于R. 的一个农村家庭。在193×年4月的一天晚上,她意图刺杀巴黎公众好评如潮的女演员Z夫人,刺杀未遂之后她被警察拘捕。在警察局中,她拒不解释她的行为。在询问过程中,她的回答是连贯的,但其谈吐却显得不连贯。她认为自己被威尔士亲王加勒(Galles)王子追求,她每天把对后者的情感表达在自己的日记中,然后写了两本小说,却都被拒绝出版。而这个女演员多年以来一直对她进行侮辱、嘲弄和威胁,且与另一位知名的文学家P.B. 联手迫害她,声称后者在写的书中揭露了她的私生活,而且阻碍她的小说出版。有好几次,爱梅都想要这个演员对这些事情加以澄清。她做出攻击是因为她看到这个演员想要逃跑。如果不是被逮捕,她还会对这个演员进行第二次袭击。 ![Lacan J. De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité[M]//Points essais. Paris:Le Seuil,1975:120-146.

因此,爱梅在试图暗杀一位著名女演员后,在圣安妮医院被拘留。那时,拉康遇见了她。从对这个病人的观察中,拉康发现,爱梅在看照片时需要通过认出姐姐的形象才能认出旁边的自己。因此拉康认为,在爱梅身上,力比多保持在她姐姐的形象中。而且,这个被崇拜的姐姐同时作为侵凌性和逼迫性的对象呈现:爱梅对这位迫害者的形象充满了迷恋,并伴随着对自己的否定。

根据拉康的说法,爱梅对姐姐的敌对情绪已经转移到其他女性身上,而对这位女演员的谋杀未遂行为,正是被羡慕对象(即替代姐姐的女演员)带来的难以忍受的入侵感所导致的防御性反应。当拉康让我们意识到,对于任何主体而言,自恋和侵凌性在自我形成之时都是相关联的,并且二者在当前正在呈现着时,这种防御反应才能得到理解。

由于理想自我是由他者的形象形成的,当主体看到对方的形象时,就会产生一种张力。

例如,就爱梅而言,她一直被其姐姐的形象所俘获,因此必须撕毁这幅照片才能终止让她难以忍受的强烈紧张气氛,并使自身的力比多恢复原状,但这个姐姐的形象对于爱梅自我的影响,仍然让她感到诡异陌生。

详见下一节中“阉割与走出想象关系”所述的内容。

前面我们曾提到,拉康认为自映的我应该朝社会的我发展,社会我具有社会契约关系,受制于各种符号法则。这些法则构成的自我理想,如同儿童在学校获得的各种奖状,是一种社会奖励机制,它同时也约束了过于侵犯他者的、由理想自我引导出的想象的嫉妒和暴力的侵凌性

图1-4 精神病与原初自恋的关系

简单地说,理想自我的位置被他者占领(如爱梅的姐姐或者那个女演员),那么,透过自我已然投注到占据理想自我位置的外部他者、外部对象上的自恋能量,因为过度张力而最终断裂,就会导致这部分投出去的自恋能量(因为已然投向对象,而且弗洛伊德把精神能量也称为力比多,所以实际这种投到外界的能量,也被弗洛伊德称为客体力比多)又重新回到了自我。他者的一举一动现在只会以妄想的形式呈现自我的幻想:比如在第一个案例中,牧师要伤害“我”;第二个案例中,女邻居被认为在勾引T女士的丈夫;第三个案例中,爱梅呈现出了对姐姐或者女演员的形象的迷恋及其张力紧绷的状态。随后,其他的相关妄想才得到了安置:爱梅出现了自恋的色情妄想,认为自己是加勒王子所爱,自我因而获得更多的自恋投注;而作为小说家的著作被拒绝出版后,她通过迷恋的形象(女演员和另一个小说家)在伤害自己,来弥补这方面的挫败。

镜像的误认

阉割与走出想象关系

我们说孩子发现自己被他者的形象所俘获,而他在他者的形象中察觉到了自己的欲望。同时,孩子与他者就建立起了紧张关系:有必要消灭另一种相同的事物,就像消灭占据自己地盘的他者一样。他看到自己的欲望在他者那里实现,因此,在这种纯粹的镜面反射关系的核心处,他最终陷入了谋杀他者的欲望,这就是前文列举的妄想狂的各种情况向我们展示的。这样的想象二元关系让生命变得不可行。之所以不可行,是因为在自我与源自他者形象的理想自我之间的这种迷惑又争夺的关系,没有足够的主体性参与:主体并不真的认出自己,因为它仅在理想自我这里才会被他者的形象所捕获。实际上,透过爱梅个案,拉康发现,只有通过符号的自我理想,才能够调节自我与理想自我之间的关系。

这个自我理想是怎么形成的呢?孩子会感知到母亲的在场与缺席,在同胞参与下,孩子被激化,开始思考母亲去找谁了,她的欲望指向哪里,如何才能让母亲持续关注我而在场——自我理想的构建就是在这样一个过程中完成的。由于这个母亲去哪里的问题,孩子就会对母亲何时来到自己身边、何时离开了自己非常敏感。在这个过程中,他正在构建一个幻想,以便解释母亲的欲望到底是什么。

由于这个母亲并不是他的全部,他也不是母亲的全部,所以孩子在想象着,也在象征着母亲的欲望的答案。最终答案当然是俄狄浦斯情结以及父亲的阉割,它们回应了孩子提出的母亲欲望的问题:根据弗洛伊德对俄狄浦斯情结结束的表达,这个接受父亲的阉割过程可以表述为,孩子接受了母亲欲望的是父亲所具有的某些事物,他现在无法在这点上战胜父亲,但可以在长大的未来获得这个事物,并且那时,他也会有自己的女人(放弃母亲作为欲望的对象)。这个期望在未来获得的父亲已然具有的某些事物,就是自我理想。

我们用图1-5表示:

图最右侧,中间的空洞是母亲的欲望对象,孩子期望成为这个母亲欲望对象的理想自我,这种期望本身是非常自恋的、夸大的、妄想狂式的,它意味着孩子觉得自己可以永久地留下母亲并占有她。为此,在想象的关系中,这个孩子会试图占据其他孩子的位置,导致不同类别的妄想场景(嫉妒妄想、迫害妄想、夸大妄想等)的上演。如果母亲欲望的对象没有完全地放在孩子身上,这个孩子就会提出上述母亲的欲望到底是什么这一问题,继而,孩子就会构建起既有想象也有象征元素的幻想,以回答这个问题,最终,他走向父亲,被阉割,建立起自我理想。这整个过程就是俄狄浦斯情结。

图1-5 自我理想调节下的自恋

这个妄想狂式的欲望对象之所以能够被丢弃,靠的是来自父亲的欲望阉割——父亲的欲望才是真正让母亲离开的原因,他的欲望对母亲的欲望具有决定性的影响。此时,孩子接受父亲的强大,并以此构成自我理想:未来某刻我会成为父亲那样的人,并有一个爱我的女人。孩子由此得以走出俄狄浦斯情结,同时,自我理想也重新协调着想象的对象。自此,代表社会规则的父亲引入了自我理想,自映的我成功完成朝社会我的转向。

然而我们知道,随着生活的进展,这个过程中个体总是有可能遭遇挫败,以至于重新退回到俄狄浦斯情结中,进而形成神经症。自我理想和理想自我仍然在这个部分发挥着作用,这就是弗洛伊德所谓的继发自恋构成的神经症的病理学。接下来,我们用电影作为案例来弄清这一点。

社会我和符号身份:以《夺面双雄》为例

Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil,2001:43.

在《家庭情结》中,拉康考虑到了自我理想的问题,他在讨论侵入情结的时候,谈到了父母在社会我形成过程中的榜样作用,以及社会协定发挥的约束作用,这些最终限制了想象的竞争和侵凌性的蔓延,为社会我的最终成形做好了准备:“自我与他人同时在嫉妒之剧中构成。因为在主体中有一种倾向,这种倾向从他的镜面形象那里获得了满足,但就主体而言,正是这种不一致对这种镜像的满足进行了干预。对于主体而言,这种不一致导致引入第三个对象,后者在镜子阶段的情感性困惑和混淆不清之中,代替为一种三角情势的竞争。因此,通过认同而进入嫉妒之中的主体,达到对现实的境遇起作用的一种新的选择:要么,重新找到母亲的对象且主体坚持对现实的拒绝和对他人的摧毁;要么,他被导向某种不一样的对象,而且在以人类知识为特征的形式下接受它,把它作为能交流的对象,因为与嫉妒摧毁不同,竞争同时意味着对抗与和谐;同时,他承认了这个他者,跟他要么一起斗争,要么达成一致。简单地说,他同时找到了他人和被社会化的对象。在此,人类嫉妒因此再一次区别于直接的生命对抗,因为相比对象决定它而言,它更加构成对象;随后,嫉妒表现为社会诸种情感的原型。” ![Lacan J. Autre Écrits[M]. Paris:Seuil,2001:43.

因此在俄狄浦斯情结中,孩子浸泡在符号母亲的欲望下,而这个情结的消停,在于孩子遇到了父亲,放弃了成为母亲理想对象的幻想,认同了父亲,接受了阉割,签订了符号协议,构成自我理想。

我们已经看到,自我理想对应了语言、社会、法律所隐含的一系列符号性特征。这些特征是对想象中的、虚幻的双重关系进行符号的限定:主体在某个位置找到了一个位置,即自我理想,只要主体满足了某些条件,他就会从中发现自己很可能被爱——例如孩子获得奖状这样的符号勋章,他就会觉得自己是被父母喜爱的——因此符号身份让主体从错觉性的理想形象中解脱出来。符号超越了想象,自我理想超越了自我。符号被叠加在想象上,来对后者进行重新组织。

由于有自我理想的存在,神经症处于继发自恋的病理学中,这和缺乏自我理想调节的精神病所处的原初自恋的病理学是很不一样的。在神经症那里,自我仍然是和侵凌性密切联系着的。不过在这个基础上,符号性的社会协定介入了进来,因此,侵凌性可以采取别样的形式。

为了区别,我们找到跟前文想象综合征类似的例子来说明。对于神经症而言,现实中即便修改了名字和形象(例如谍战片中),构成对他者的欺骗,但这种改变并没有导致个体现实世界的紊乱;而在精神病那里,身份的妄想构成的病理学现象,引发主体无法区分自己的妄想身份和外部现实中的身份。这里也再度回到我提出的“我并非他者”的论点上。

1997年吴宇森导演的经典电影《夺面双雄》中,黑帮大哥凯斯特·特洛伊误杀FBI警探西恩·亚瑟的儿子之后,这部影片最终变成两个人斗智斗勇的恩仇。

FBI探员西恩追捕恐怖杀手凯斯特长达8年之久,无恶不作的恐怖分子凯斯特于是希望刺杀西恩,在这个过程中却误杀了他的独生子。西恩发誓要亲手抓凯斯特入狱。

在线人的密告之下,西恩终于有机会亲自逮捕他到案,趁着凯斯特与弟弟搭机逃亡之前将他们绳之以法,枪战之后,凯斯特因负伤过重而昏迷不醒。

在影片后半段,当西恩告诉妻子杀死儿子的凶手终于得到了惩罚时,本以为多年的重担可以就此卸下。但紧接着传来的消息却是难以接受的:如今已经陷入昏迷的凯斯特埋藏定时炸弹的地点只有他的弟弟才知道,而他弟弟只会告诉凯斯特一个人。为了解除这场灾难,西恩唯一的选择是:和那个他日夜想杀掉的人换面,从而从他弟弟口中套出秘密。

然而,当西恩面对镜子看到的不是自己而是凯斯特狰狞的面容时,那种陷入疯狂的感觉是无与伦比的,他不顾一切地摔打镜子,对医生大声吼叫,希望能变回真正的自己。

但是当冷静下来后,西恩发现他别无选择,然而,就在西恩快要成功进入监狱的时候,本来昏迷的凯斯特在一个夜晚突然苏醒,他杀了所有知情的人,并以西恩的身份出现在人们面前。一个优雅的恶棍,一个痛苦的卧底,两个势不两立的人,却开始扮演起对方的角色,事态开始了一连串的惊变。

这部电影很好地说明了,即使为了符号的目的,我的外在形象变成了憎恶的他人形象,但在内心,符号我和镜像的自我形象仍然关联着。所以即便脸部改变,换脸的两个个体均能根据自己的思想和记忆,继续自己的任务。符号的身份并不因为面孔形象的对调而改变个人的目标与意志——这和想象综合征很不一样。我们认为,这是因为西恩的自我理想身份(作为父亲或者作为警探、丈夫)是和符号我一致的,并且稳固着他的身体形象和自我形象,所以即便后者在现实中有所变动,也没有改变与过去的身体形象相关的经验和自我的一致性。

整部电影的背景在于,西恩是在儿子被杀之后,以父亲的身份来讨伐凯斯特的,即便带着个人的恨——为了给儿子报仇,给妻子交代,他带着巨大的仇恨——但他仍然在警探的身份范畴内行事,甚至因此变换面孔后仍然执行任务。这个电影清晰地展现了符号的父亲功能如何避免想象的仇恨扩展到带有妄想迫害意味的私仇。

如果我们把西恩同前面那些妄想狂的案例对比的话,可以发现作为自我理想的父亲身份在西恩这里起到的稳定作用:避免他陷入你死我活的想象场域,并且迷失在迫害与被迫害的妄想中。

2011年的邓肯·琼斯导演的电影《源代码》,也能体现符号功能的完整如何支撑个体在想象的世界完全改变后继续执行并完成任务。主角柯尔特从火车上醒来,此后的经历是非常奇异的,首先他觉得周围环境与自己无关——自己本来是个正在阿富汗战场执行任务的军人,现在居然在一辆前往芝加哥的火车上,而且自己旁边座位上的人在说话间显示出他应该是个老师。更奇怪的是,当主角去厕所照镜子的时候,镜子中出现一张陌生的脸,带着惊讶的表情望着他:他看到镜中映出的脸根本就是另一个人。这个惊讶的回望,源自镜中形象和自我形象的不统一。

原来,柯尔特被选中执行一项特殊任务,这项任务隶属于一个名叫“源代码”的政府实验项目。在科学家的监控下,利用特殊仪器,柯尔特可以反复“穿越”到一名在列车爆炸案中遇害的死者身体里,但每次只能回到爆炸前的最后8分钟,也就是这一天清晨的7点40分。理论上,“源代码”并不是时光机器,“回到”过去的柯尔特无法改变历史,也并不能阻止爆炸发生。之所以大费周折让受过军方专业训练的柯尔特“身临其境”,是因为制造这起爆炸的凶手宣称将于6个小时后在芝加哥市中心制造另一次更大规模的恐怖行动。为了避免上百万人丧生,柯尔特不得不争分夺秒,在“源代码”中一次次地“穿越”,收集线索,在这起爆炸前最后的“8分钟”里寻找到元凶。

虽然这个过程极其痛苦——因为柯尔特一次次真实地感受到死去的痛苦体验,甚至诞生了自己被军方迫害的念头,但他最终克服困难,查出了元凶的身份,完成了任务。军人为国家赴死的自我理想,在这个过程中占据着绝对重要的地位。

电影《猫鼠游戏》与神经症的继发自恋

如果上面的例子可以用来区别精神病的想象综合征和妄想狂,也就是说,一个具有理想自我的个体范本的话,那么,2002年史蒂文·斯皮尔伯格执导的根据真实事件改编的犯罪电影《猫鼠游戏》,则给了我们一个可以讨论神经症的继发自恋的范本。

不满18岁的小弗兰克·阿巴格诺因父母离异而深受打击,孤独而伤心地开始了伪造支票骗取现金的行当。他一次一次得逞,在美国与全球其他28个国家开出总金额高达600万美元的空头支票,成为美国通缉名单上最年轻的罪犯。不久后,他又假冒飞行员,借此乘坐高级飞机,入住高级酒店。

此后,他利用一张伪造的哈佛大学医学学位证书,在乔治亚州一所医院当起急诊大夫。在那里,他很快和一个叫布雷达的护士坠入爱河,然后弗兰克跟着他的这位女朋友来到了她的家乡新奥尔良。布雷达的检察官父亲听说弗兰克从加州大学伯克利分校法律系毕业,非常高兴女儿找到这样一位男朋友,于是安排他做了检察官助理。弗兰克也很满意自己目前的职业。正当他想通过自己的努力通过路易斯安那州的法律从业资格考试时,执着的FBI调查员卡尔·汉拉蒂盯上了他。幸运的是,弗兰克总是先卡尔一步用法律保护自己,并用电话和明信片一次次地戏弄他。

卡尔很同情弗兰克,小弗兰克犯了这么多罪,而他当时还没满20岁,但是卡尔无法忍受一次又一次被戏弄。最后,弗兰克没能逃脱法网,但他一次次逃脱FBI追捕的方法却为人们津津乐道。每一次的戏弄,卡尔都会站在小弗兰克的角度来思考,试图破除小弗兰克设定的陷阱。

通过这部电影,我们能看到的重要部分是,小弗兰克从小就受到父亲老弗兰克的耳濡目染,父亲曾是商界精英,得过市长授予的荣誉勋章,享有良好的声誉。他常给儿子讲两只老鼠掉进黄油桶的故事,宣扬只要努力拼搏就能获得成功。但是世事无常,老弗兰克的商店因偷税被政府查处,声名扫地。濒临破产的他希望扭转乾坤,他租了辆豪车,让小弗兰克打扮得光鲜亮丽后佯装为自己的司机,借由这种形象上的打扮来迷惑银行的保安和服务人员,让他们觉得自己是个成功商人,对自己产生尊敬和信任。在这个基础上,老弗兰克促使银行工作人员给自己开绿灯,冒着风险继续给他贷款。但是随着金融投资一次次陷入困境,最终父亲的事业还是失败了,这也触发了父母矛盾的增加,最终导致离异。

在父母离异的打击下,小弗兰克离家出走。为了养活自己,小弗兰克想到可以通过伪装身份来达到自己的目的。他一方面靠的是运气,另一方面靠的是聪明的头脑和高超的模仿技术。

小弗兰克各种欺骗他人的行径是为了满足自己,甚至借此诱惑女性。这和前面举出的夸大妄想——认为自己是某个领导人的孩子等——是不同的。后者是想象性的、虚幻的,而弗兰克的欺骗行为则明显具有符号特征。也就是说,小弗兰克实施的通过外表的伪装在一定程度上糊弄了他人,但他做得更多的是符号契约和符号身份的欺骗。他最初伪造支票,就是修改支票上的可识别账号代码来实现的,由于支票流通和验证在不同州是不一样的,他因而佯装成实习飞行员(作为伪装的符号身份)来获得免费飞往外地的资格。我们看到,因为符号的介入,人类拥有了文明的基础,可这也让人类的欺骗比动物擅长的外表的伪装(因此是想象性的)要高超许多。

通过符号性的欺骗的模式,个体既可借助身份的伪装,也可用敌我换位的方式思考,甚至可以进一步形成一系列的推演,如同下棋一般。我们可以看出,在这个过程中,人类个体不断作为他者来思考,从精神分析的角度,说明力比多在这个过程中是在自恋的自我和作为对象的他者之间反复投注,以便达到最终欺骗对手的目的。

前文曾经提到,帮助主体建构出母亲到底欲求什么这一问题的最终答案,被拉康称为符号父亲。它可以是生父的欲望或者是其他父辈的欲望,甚至是一份工作。在这部电影的结局中,可以看到,小弗兰克开始作为反欺诈的FBI探员工作,并且对欺骗过的护士女友表示了悔过。这些意味着他建构出了比较好的符号父亲,虚假的自我也进入到了社会我的范畴,他不再以生父的自吹自擂、装模作样的想象自恋的模式行事:如电影中小弗兰克和生父一起回忆当年后者如何光彩夺目地在一次宴会上追求到母亲并被其他人羡慕的场景,或者是生父租豪车让他假扮司机,把自己装成成功富商等。

然而要说明的是,FBI调查员卡尔·汉拉蒂是典型的社会父亲的代表,他积极执行公务,但也有着父爱。正是这种父爱

这里,客体力比多撤回到过往丧失的理想自我或者理想对象上,激活过往丧失的经验,进而退回自我,最终形成神经症的自恋,这部分即继发自恋。神经症的精神分析工作中,分析师所做的如同布雷达那样,因此是与这一过程相反的。

图1-6 神经症的形成与继发自恋的图示  。这种爱父嫉母的倾向,被称作厄勒克特拉情结(Electra complex)。在俄狄浦斯期,女孩不仅希望拥有一根阴茎,还希望从父亲那里得到一个孩子作为礼物。这两个愿望因不可能实现而被压抑进无意识中,并对日后性别角色的形成产生重要影响。

。这种爱父嫉母的倾向,被称作厄勒克特拉情结(Electra complex)。在俄狄浦斯期,女孩不仅希望拥有一根阴茎,还希望从父亲那里得到一个孩子作为礼物。这两个愿望因不可能实现而被压抑进无意识中,并对日后性别角色的形成产生重要影响。

俄狄浦斯情结有时会表现出相反的形式:男孩爱父嫉母,女孩爱母嫉父。这表明人都具有双性倾向,其相对强度决定发展的结果是儿童以父亲自居还是以母亲自居。若儿童的女性倾向较强,就会在俄狄浦斯情结消失后与母亲趋于一致;若男性倾向较强,则趋向于效仿父亲。如果俄狄浦斯情结没有被很好地解决,被压抑的性冲动残余就会遗留在无意识中,从而以症状的形式呈现在现实生活当中。对于一些未曾经历父亲阉割的人士来说,他在日常生活中就有可能以强迫性重复的方式,停留在一种原始乱伦幻想中。例如,男孩的初恋对象往往是一个成熟女性,而女孩则常常会钟情于一位具有权威性的年长男性。

与弗洛伊德一样,拉康也将俄狄浦斯情结视为无意识的重要内容,但是在一些重要观点上,拉康提出了相异的看法。首先,他从符号的层面对俄狄浦斯情结进行结构化功能的探讨,且更重视阉割的作用。其次,他认为主体性和欲望是他者欲望的产物,而非自然发展的结果。最后,无论儿童的性别如何,他总是会将母亲作为欲望对象,将父亲视为竞争对手。在拉康看来,俄狄浦斯时期是儿童通过意识到自己、他者和外界的区别而逐渐获得主体性的过程,俄狄浦斯情结是人类文化和语言世界在无意识中的结构化联结。在儿童从想象界过渡到符号界的过程中,俄狄浦斯情结将一整套符号性的社会规则内化给他,而其对母亲的欲望则被压抑进无意识中。与弗洛伊德将俄狄浦斯情结视为人生发展的一个心理事件不同,拉康从三元结构的范式(他者—自我—对象)出发,将俄狄浦斯情结的发展分为三个阶段。

拉康认为,进入镜像阶段(即前俄狄浦斯期,6~18个月)后,随着自我的形成,儿童从与母亲交融、未分化的状态,开始进入想象的母婴二元关系中。与弗洛伊德主张母亲是儿童的欲望对象不同,拉康指出,儿童的欲望是他者的欲望,即希望满足母亲欲望的欲望。儿童认为母亲是不完整的,缺少想象中的阳具。为了满足他者的欲望,儿童要认同母亲的欲望对象,即阳具。因此,儿童不仅希望得到母亲的照顾,更希望成为母亲的欲望对象,以填补欠缺。这个阶段的儿童不是一个完整的主体,而仅仅作为母亲的补充而存在。拉康认为,由于主体总是在虚假的镜像中误认自己,因此镜像阶段就是主体异化的开端。

俄狄浦斯期(3~5岁)是主体从想象界进入符号界的入口,儿童开始意识到自身、他者和外界的区别,逐渐获得主体性。在这个阶段,父亲作为一个竞争者介入,并打破了想象的母婴二元关系,他不仅夺走了母亲,也否定了儿童成为母亲欲望对象的企图。这种否定表现为儿童体验到阉割威胁,父亲的法规以母亲为中介,开始对儿童起制约作用。成为母亲的欲望对象和认同父亲法规的矛盾,使得儿童对待父亲的态度是一种竞争性认同。由于这种认同过程通过作为父亲法规的语言起作用,因而主体就开始从想象界进入语言和符号组成的符号界中了。因此,这里的父亲所指涉的不仅是现实生活中的真实父亲,还是符号意义上的“父性功能”和“父亲法则”,象征着律法和秩序。在这个阶段,小他者的欲望开始转变为符号界中作为语言符号的大他者的欲望。

父亲法则的引入动摇了儿童所处位置的全部基础,使儿童的俄狄浦斯情结走向落幕。在这个阶段,儿童要完成的主要任务是区分作为“理想自我”(ideal ego)的父亲的竞争性认同和作为“自我理想”(ego-ideal)的父亲的正常化认同。所谓理想自我,是指一种想象性的投射,是一个为主体所认同的、被投射出的形象;而自我理想是指一种符号性的内投,理想形象由此被吸纳进主体的构建当中。自我理想作为一个内化了法律和秩序的能指,使主体从想象界进入符号界。因此,儿童不仅习得了父亲的法规,承认了父亲的符号地位,而且赋予了这种符号性以意义。他们不再视父亲为竞争者,寻求成为母亲的欲望对象,而转向寻求对父亲的认同,将其作为理想和秩序,内化进主体,最终形成自己独立的主体结构。例如,在对理想自我的想象性认同中,儿童以父亲本人为榜样进行认同;而到了对自我理想的符号性认同后,儿童的认同对象就从父亲进一步扩展至更具普遍意义的权威人士。

阉割焦虑与阴茎嫉羡

对男孩而言,父亲的存在总是对其想要独占母亲的爱的欲望造成干扰,因此他们会对父亲怀有敌意。而当他们逐渐意识到父亲比自己更为强大时,便开始产生阉割焦虑,这使其不得不压抑自己的性和攻击性,以缓解被阉割的恐惧。

这种恐惧使男孩转向认同自己的父亲,将父亲的道德标准和价值观内投于自身,其结果是促进了超我的发展。随着超我的发展和意识到对母亲的欲望不可能实现,男孩的性欲转向更为社会所接受的方面,例如,能够娶欲望母亲之外的另一个现实的女人。

与男孩的阉割焦虑相应的,是女孩的阴茎嫉羡。最初,女孩对母亲的依恋与男孩并无二致。然而随着她们发现自己缺少阴茎,她们便开始抱怨没能提供给她们阴茎且自身也没有阴茎的母亲,并将父亲视为自己的性欲对象。由于父亲具有她没有的器官,女孩会产生阴茎嫉羡,也就是对权力、主动性、男子气概的渴慕。

对于一些未曾经历父亲阉割的人来说,他在日常生活中就有可能以强迫性重复的方式,停留在一种原始乱伦幻想中。例如,男孩的初恋对象往往是一个成熟女性,而女孩则常常会钟情于一位具有权威性的年长男性。

除权的父名

通过对俄狄浦斯情结的重新诠释,拉康进一步认为,主体的欲望产生自其与他者的关系,而俄狄浦斯期是这一关系发生根本转折的枢纽,它决定了主体的结构以何种方式被建构起来。

在进入俄狄浦斯期之前,主体与他者的关系表现为母婴二元关系,母亲被主体放置在想象秩序中的小他者的位置。由于主体朝向他者的欲望只能通过语言表达,而在此阶段,主体尚未获得充足的语言功能,因此主体朝向小他者的欲望,只能是一个难以被言说的谜。一旦主体进入俄狄浦斯期,父亲的介入打破了想象的母婴二元关系。父亲对婴儿朝向母亲的欲望发出了禁令,这样的禁令正是通过话语来表达的。因此,语言功能就随着父亲施加于主体的阉割而被引入主体的秩序当中。父之名正是这样一个表征着语言功能的特殊能指,此前的欲望之谜借由它才得以表述出来。虽然父之名是以一种在欲望之上画斜杠的否定的方式被引入主体的秩序当中的,但却为主体性的建构带来了法则和禁忌,为他进入社会和建立与他者的联结,提供了必要的语言功能。同时,以父之名为代表的能指的引入,也进一步从语言的层面上确立起主体对自身身份的认同。

精神病的发生,正是由于主体缺少父之名这样一个指涉着法则的特殊能指,使得其符号界无法被稳固地建构起来,甚或根本无法被建构起来。拉康用“除权”的概念来描述这样一种父之名的缺失。除权一词本身并非典型的心理学术语,而是法学层面的用法,指涉屋主无力偿还抵押贷款而不得不向贷方出售所有权。通过隐喻地使用这一概念,拉康描述了精神病的所有权的根本问题:通常情况下,父之名将主体引入社会秩序当中,并通过认同,使他成为习俗的共同所有人之一。然而在精神病中,由于父之名被除权,主体从一开始就未曾占有社会秩序和习俗。这样一来,主体的欲望无法得到命名,他就只能被排除在符号法则之外。

在精神病中,父性隐喻的缺失意味着主体无法在与母亲的欲望关系中得到命名。由于父之名被除权,“存在问题”就在无意识的层面上被提出。这些问题包括,如何处理爱与性,如何构建跨世代的关系,或者生命的意义等。这些问题无法通过阳具性的辞说得到解答,换句话说,无法令主体在与他者的关系中维系一种欲望关系。结果就是,主体无法赋予他者的意图以意义,就像心理学家所说的,不具有心智阅读能力,因而也无法对他人的意图进行正确的解读,不知道如何处理他者的欲望。精神病主体在遭遇他者乃至建立亲密关系时,往往困难重重,那些亲近的人际化要求常常令他们困惑,以至于无法对他人的意图赋予意义。

父性隐喻缺失的第二个影响是,主体无法在与他人的关系中找到一个安全的位置。也就是说,主体缺乏关联感和共通感。无论他在一个群体中占据什么位置,他都无法从中找到归属感,总是感觉自己被排除在群体之外。第三个影响是,除权在主体的身份感上留下了一个黑洞,因此“我是谁”这样的问题就无法得到解答,这是因为在符号界中的辞说没有被建构起来。在无意识的层面上,关于主体性身份的问题依旧存在,但精神病主体却无法以话语的方式回答,结果,主体性就无法被有机地整合起来。

虽然父之名的除权从根本上动摇了稳固的主体性,但这种不稳定性是可以在一定程度上通过某些补偿模式得到修复的。拉康具体讨论了两种补偿的可能性:其一是顺从性认同(identification conformiste),其二是妄想性隐喻(métaphore délirante)。

海伦妮·多伊奇(1884—1982),美籍波兰裔的著名精神分析学家和教育家、女性精神分析的先驱者、弗洛伊德的追随者之一。

顺从性认同通常表现为盲目地顺从他人的生活方式和习惯行为。我们在海伦妮·多伊奇(Helene Deutsch)  提出的“仿佛人格”(as if personality)概念中可以观照这一点:这类人在日常生活中往往情感匮乏,易受暗示,极度顺从。然而拉康却指出,这种顺从性认同对一个父之名被除权的精神病主体来说,具有一种稳定性功能——它能够赋予主体一定程度的社会功能,使其在与他人产生联结时,不必质询自己所处的位置,从而在一定程度上缝合因除权而在主体身上留下的孔洞。因此,当父之名被除权时,顺从性认同就具有了一种修复功能,为其提供了一系列固定的规则,以与他人产生联结。然而,这并不意味着顺从性认同是父之名能指缺失后的完美补偿模式。阿兰·米勒在对日常精神病的讨论中指出,虽然顺从性认同让主体定义自身成为可能,但我们可以看到,主体在认同的过程中具有一种空洞感。主体感唯有通过遵从外部标准才能被表述。倘若没有这种刻板辞说的支撑,主体的身份感就不会形成。

提出的“仿佛人格”(as if personality)概念中可以观照这一点:这类人在日常生活中往往情感匮乏,易受暗示,极度顺从。然而拉康却指出,这种顺从性认同对一个父之名被除权的精神病主体来说,具有一种稳定性功能——它能够赋予主体一定程度的社会功能,使其在与他人产生联结时,不必质询自己所处的位置,从而在一定程度上缝合因除权而在主体身上留下的孔洞。因此,当父之名被除权时,顺从性认同就具有了一种修复功能,为其提供了一系列固定的规则,以与他人产生联结。然而,这并不意味着顺从性认同是父之名能指缺失后的完美补偿模式。阿兰·米勒在对日常精神病的讨论中指出,虽然顺从性认同让主体定义自身成为可能,但我们可以看到,主体在认同的过程中具有一种空洞感。主体感唯有通过遵从外部标准才能被表述。倘若没有这种刻板辞说的支撑,主体的身份感就不会形成。

马勒瓦尔(1946—),法国当代精神分析学家、弗洛伊德事业学院成员、精神分析世界协会成员、雷恩第二大学临床心理学教授。

从医学的视角看,妄想一直被视为一种精神病发作的典型现象,是一种为求康复而必须被消除的症状。然而拉康认为,妄想在个人的层面上是有意义的,是一种具有内在逻辑的话语事件。因为妄想本身是一个隐喻,主体通过制作妄想,能够制作出一种替代性的身份。这样一来,借由妄想性隐喻,主体就能够不再为“存在问题”所紊乱。然而,这并不意味着妄想的构建总是稳定的,或者说我们应该在临床上致力于患者的妄想性隐喻的制作。马勒瓦尔(Jean-Claude Maleval)  认为,除了制作妄想性隐喻,还应该探索其他稳定精神疾病的模式。总之,虽然顺从性认同和妄想性隐喻是稳定精神病患者的主体结构的补偿模式,但它们不应被视为最终模式。精神分析师应该对患者的话语进行详尽细致的考察,尤其关注他是如何处理与大他者的关系的。这才是组织具体的临床干预手段的首要任务。

认为,除了制作妄想性隐喻,还应该探索其他稳定精神疾病的模式。总之,虽然顺从性认同和妄想性隐喻是稳定精神病患者的主体结构的补偿模式,但它们不应被视为最终模式。精神分析师应该对患者的话语进行详尽细致的考察,尤其关注他是如何处理与大他者的关系的。这才是组织具体的临床干预手段的首要任务。

在拉康的语境中,镜像阶段与俄狄浦斯期分别指涉主体性形成过程中的想象异化和符号异化,而这两次异化将主体最终引入了符号秩序和社会法则当中。上文所阐述的父之名的内化,实际上就对应着符号异化的时刻。从俄狄浦斯期开始,随着主体逐渐进入符号界,父亲作为一个竞争者介入,并打破了想象的母婴二元关系,并以父亲的法则否定了儿童成为母亲欲望对象的企图。儿童习得了父亲的法则,不再视父亲为竞争者,寻求成为母亲的欲望对象,而是转向对父亲的认同。在这一认同过程中,主体以家庭关系为模板,进入社会的话语关系中,符号和隐喻功能也随之被内化进主体的结构当中,成为搭建主体生活的基本材料。

异化是主体习得父亲法则所须经历的第一次变迁。如果父之名能够被写进主体,主体就避免了因固着在与母亲的镜像关系而形成的原始自恋当中,也即意味着主体与他者之间能够拉开距离,从而对那些发生在周遭之事保持一种反思性的空间。相反,倘若没有历经这双重异化,主体就会否认那些施加于其心灵的实际经验,也否认来自外部世界的规则,而是通过妄想建立一个完全脱离现实的主观世界。也就是说,他所形成的正是一种精神病结构,他完全迷失在了想象性认同中,沦为他者镜像的附庸。在第一章所分享的爱梅个案中,爱梅正是由于被他者的镜像所捕获而犯下了无动机杀人的罪行。

在从精神病结构到神经症结构迈进的路途中,主体还须历经第二次重要变迁,亦即分离的时刻。如果说异化对应的是原初压抑的过程,它意味着主体内化了大他者的辞说,令主体与语言的大他者相遇,成为一个被语言所分裂和画杠的主体,那么分离对应的则是次级压抑。在这一阶段,主体发觉了作为能指宝库的大他者的缺失,从而开始能够与欲望的大他者相遇。我们可以用一个简单的例子来说明这一点:如果说在异化的时刻,孩子遭遇的是一个全能的大他者,例如母亲是那个无所不能、予取予求的照料者的话,那么在分离的时刻,孩子则意识到了即便是母亲仍然是有欠缺的,并不是那个只要他哭闹就能立即送上乳头的女人。并且,母亲不仅是他生活的照料者,还是父亲欲望的满足者。需求的延宕满足,打开了主体欲望的缺口,让孩子从此开始向他者索求爱,欲望他者或被他者欲望。

拉康的临床结构区分了神经症结构和精神病结构,而倒错和癔症性疯癫则存在于难以被化约到这两类基本结构的中间区域。

对一个神经症主体(也就是通俗意义上的正常人)来说,他的母亲通过语言的方式命名自己的欲望和缺失——例如父亲和事业,就为孩子打开了一个进入自身主体位置的符号空间。因为一旦母亲符号化了她自己的欲望,就意味着母亲的欲望不再固着于儿童身上,而指向了其他的欲望对象。然而,对倒错主体或癔症性疯癫  主体来说,分离尚未发生,他仍然停留在认同母亲欲望的现实对象之上。举例来说,大部分倒错之所以是男性,是因为他们认同的正是母亲大他者欲望的现实对象,即阳具。换句话说,他们把自身视为一个阳具,来满足大他者的享乐,而无法真正获得阳具的意义,即能够拥有一个阳具。在对一些暴露狂的临床观察中,我们可以看到,他们的基本幻想就在于把自己当作一个阳具献祭给大他者,填补大他者的缺失。因此,当他们冷不丁地在大街上向一个陌生异性暴露阴茎,而那位受害者又因恐慌而发出尖叫的时候,他们就感受到了大他者因缺失而致的焦虑。这种焦虑印证了他们把自己当作一个阳具让大他者享乐的信念。

主体来说,分离尚未发生,他仍然停留在认同母亲欲望的现实对象之上。举例来说,大部分倒错之所以是男性,是因为他们认同的正是母亲大他者欲望的现实对象,即阳具。换句话说,他们把自身视为一个阳具,来满足大他者的享乐,而无法真正获得阳具的意义,即能够拥有一个阳具。在对一些暴露狂的临床观察中,我们可以看到,他们的基本幻想就在于把自己当作一个阳具献祭给大他者,填补大他者的缺失。因此,当他们冷不丁地在大街上向一个陌生异性暴露阴茎,而那位受害者又因恐慌而发出尖叫的时候,他们就感受到了大他者因缺失而致的焦虑。这种焦虑印证了他们把自己当作一个阳具让大他者享乐的信念。

倒错主体和癔症性疯癫主体由于总是被母亲大他者的欲望所捕获,无法成为一个拥有阳具的主体,因而可以说,他们在一定程度上丧失了阳具的功能。其家庭结构的现实情况往往表现为,他总是拥有一个全能的母亲和一个软弱的父亲。也就是说,他所遭遇的是一个有部分缺陷的父性法则,母亲不仅剥夺了父亲的阳具,还把自己的孩子当作其欲望的享乐工具。换言之,母亲把孩子当作阳具本身,而不是一个历经阉割而获得父性法则的、拥有阳具的主体。因此,他们就无法充分获得来自父亲的阳具性意义。从这个层面来说,父性功能的缺失让倒错主体与父之名直接遭到除权的精神病主体呈现某种程度的一致性。然而需要澄清的是,精神病主体的父亲是一种完全的缺席——例如童年生活中从来没有行使父亲功能的人出现,而倒错主体和癔症性疯癫主体的父亲则是一种缺失的在场——例如父亲虽然在家,但却因为过于软弱而毫无话语权,因而,不能把后两者简单等同于精神病主体。

以作为一种癔症性疯癫的癔症男性为例。癔症男性并不像一个强迫症主体与父亲保持着一种竞争关系,而是以癔症症状的形式,将压抑物返回,从而去认同父亲。例如,癔症男性虽嫉恨父亲,但总是借由压抑机制,将恨转化为爱,从而像一个女人一样爱父亲。这是因为癔症男性在面对大他者的欲望时,迫使自身的欲望让步了。他不愿知晓主体的真相,面对阉割的威胁,只能以一种退行的方式呈现。但从反面来说,主体的退行又在另一个层面上维系了部分的父性功能,因为他能够找到一种间接的方式去展现自己的阳具价值。一个典型的例子是唐璜式的花花公子。他们总是需要寻求不同的女人来证明自己一息尚存的阳具功能,然而却无法如同一个男性一样对自己的欲望负责,因而总是在占有女性后又迅速将其抛弃。这种将女性当作欲望对象而非将其物化并推向死亡的立场,让他在结构的层面上更接近癔症而非强迫症。

总之,癔症男性由于性别位置的变动,会呈现以下两种差异。第一种是拒绝让自己成为女人,所以想方设法让父亲成为女性,例如在艺术中付诸行动,这令他更接近精神病。一个典型的例子就是中世纪的画家海兹曼(Christoph Haizmann,1651—1700),他在绘画中总是试图将父亲呈现为一个拥有女性身体的魔鬼形象。另一种就是接受了自己在女人的位置,从而在症状呈现上更接近神经症。我们在日常生活中接触到的“娘娘腔”,从某种程度上来说更契合这一类别。而决定癔症男性最终导向精神病还是神经症的,正是其面对有缺陷的父性功能的不同姿态。如果他能够在一定程度上认同阉割,那么部分的父性功能就得以被注册进主体秩序当中,从而在症状的呈现上更接近神经症;倘若面对父亲的阉割,他采取了强烈的拒绝姿态,而返回到对母性大他者的过度认同当中,那么他就如同父之名遭到除权的精神病一样,具备了妄想发作的可能性。

父之名

父亲的介入打破了婴儿想象的母婴二元关系,他对婴儿朝向母亲的欲望发出了禁令,这样的禁令正是通过话语来表达的,因此,“父之名”正是这样一个表征着语言功能的特殊能指,它为这个孩子带来了法则和禁忌,为他进入社会和建立与他者的联结,提供了必要的语言功能。

从这个角度去理解精神病患者,在他们身上存在的问题就是“父之名”的缺失,这让他们从一开始就未曾占有社会秩序和习俗,他们的欲望无法得到确认,只能被排除在法则之外。他们因而也无法对他人的意图进行正确的解读,无法在群体中有归属感,也无法回答“我是谁”。

强迫的逻辑

在拉康的语境中,强迫症和癔症是隶属于神经症的一对基本结构,分别对应男性位置和女性位置。有关癔症的逻辑,我们将会在第三章中进一步澄清。作为一种男性位置的精神结构,强迫症并不单单指涉一种精神病理层面的强迫症状,而是与性别位置、享乐模式、客体关系、阉割效果等一系列关涉主体性结构的基本立场相联系。

要理解拉康派的强迫症逻辑,首先我们需要区分几种不同的性别立场,即生理性别、社会性别和心理性别。

生理性别是在解剖学意义上的性别,也是最普遍意义上对性别的区分。社会性别是在社会学和文化学意义上界定的性别差异,从某种层面来说,它与心理性别一样,都属于一种本质主义。也就是说,性征一旦形成,便具有一种同一性和恒定性,区别仅在于生理性别是自然主义的,社会性别是文化主义的。那么,拉康所谈论的心理性别相较于前两者,又有什么根本差异呢?

拉康所谈论的性别差异,从根本上来说是一种无意识的心理现实,是主体在语言结构中的位置与关系,取决于性别经验在主体间的关系中的流转方向。也就是说,它并不具有某个性别主体的规定性,而是完全流动的——我们在传统的生理性别上界定的性别差异,往往是高大威猛的“直男”形象和文静柔弱的“直女”形象,平权运动则赋予了“假小子”和“娘娘腔”存在的合理性——男性也可以涂脂抹粉,女性也可以抽烟喝酒。然而,这种对传统性别形象的颠覆,何尝不是在以一种否定的方式变相承认前者被赋予的正统性?在精神分析当中,否定作为一种基本的防御机制,总是在无意识层面迂回地抵达欲望的真相:当某位女权人士执着于男性装扮、短发、抽烟、文身,甚至热衷于在同性恋关系中佩戴假阳具来进入主动的性别关系,从表面上看,她貌似是在对抗不平等的社会性别地位,然而这些被她所深恶痛绝的男性标签,却又以另一种吊诡的方式重新拼接到她的身上,仿佛“假小子”才是女权主义的唯一出路。这何尝不是陷入了另外一种强迫逻辑的规定性当中?

拉普朗什(1924—2012),巴黎第七大学的名誉教授。他在法国大学出版社(PUF)主编了三部精神分析文集,并主持翻译了弗洛伊德精神分析全集的法文版新译本。Laplanche J. Vocabulaire de la Psychanalyse[M]. Paris:PUF,1967:336.

那么,在强迫症一端又是怎样的情形呢?上文我们已经谈及阉割的效果:主体经由父亲的阉割,遭遇到法则和禁忌,从而得以进入符号秩序和文明社会当中。另一个效果是,父性隐喻的引入令他获得了阳具的意义。阳具不仅仅是生理层面的阴茎,还具有一种普遍的符号意谓。国内有学者将phallus一词翻译成“石祖”,是在人类学层面赋予了阳具本身的价值。如果我们追溯文明的踪迹,就不难发现,无论中西方,都存在一种阳具崇拜的现象。正如拉普朗什(Jean Laplanche)  等人在《精神分析辞汇》(Vocabulaire de la Psychanalyse,1967年)中所说的:“在远古时代,勃起的阳具象征着统治权势、魔法或超自然的超验阳刚特质,而非雄性能力各种纯然淫秽的变体。它象征着对复活以及能使之产生力量的希冀,象征着光明原则,不容阴影和繁复,且其维持着存在永生不息的统一体。具有勃起阳具之神的赫尔墨斯和奥西里斯具现了这种根本启示。”

等人在《精神分析辞汇》(Vocabulaire de la Psychanalyse,1967年)中所说的:“在远古时代,勃起的阳具象征着统治权势、魔法或超自然的超验阳刚特质,而非雄性能力各种纯然淫秽的变体。它象征着对复活以及能使之产生力量的希冀,象征着光明原则,不容阴影和繁复,且其维持着存在永生不息的统一体。具有勃起阳具之神的赫尔墨斯和奥西里斯具现了这种根本启示。” ![Laplanche J. Vocabulaire de la Psychanalyse[M]. Paris:PUF,1967:336.](images/000005.png)

在谈及俄狄浦斯情结的相关论述中,我们已经谈及阳具本身在解剖学层面被赋予的意谓:男孩因拥有阳具而产生阉割焦虑,女孩因缺失阳具而产生阴茎嫉羡;男孩想要成为阳具来填补母亲的欠缺,女孩想要以为父亲生一个孩子的方式来占有父亲的阳具。总之,家庭原始结构中的欲望流转,始终围绕着阳具本身来运行,仿佛谁拥有了阳具,谁就成为欲望的主体。这是儿童成长过程中第一次意识到的阳具的权力价值。

指唐纳蒂安·阿尔丰斯·弗朗索瓦兹·德·萨德(Donatien Alphonse François de Sade,1740—1814),法国贵族出身的哲学家、作家和政治人物,是一系列哲学书籍的作者。

1958年《阳具的意义》(La Signification du Phallus)一文中,拉康进一步赋予了阳具一种语言和能指的功能。阳具在交媾行为中的勃起和消退不再仅是一种闺房文学,而是一种萨德  意义上的闺房哲学,是一种在场和缺席的欲望辩证法,表征了一种不可满足的欲望和伴随而来的剩余享乐之间的悖论。因此,阳具的在场是一种原始统治力量的显现,是原父所持的权力之杖,而阳具的缺席则意味着一种阉割,面对强大的原父而不得不放弃对始母的欲望,转而在其他女性身上寻求欲望的可能性。拉康在其著名的性化公式的左边,用一种纯粹逻辑的形式指出了两个看似矛盾的观点:其一,对所有主体来说,阳具功能都是有效的;其二,至少存在一个不服从阳具功能的主体。通过这样的悖论性表述,拉康赋予了阳具和阳具的最初拥有者即原父,这样一个在场的空位:每个主体都因被父亲阉割而生长出新的阳具,然后又因获得了阳具而成为下一任父亲。

意义上的闺房哲学,是一种在场和缺席的欲望辩证法,表征了一种不可满足的欲望和伴随而来的剩余享乐之间的悖论。因此,阳具的在场是一种原始统治力量的显现,是原父所持的权力之杖,而阳具的缺席则意味着一种阉割,面对强大的原父而不得不放弃对始母的欲望,转而在其他女性身上寻求欲望的可能性。拉康在其著名的性化公式的左边,用一种纯粹逻辑的形式指出了两个看似矛盾的观点:其一,对所有主体来说,阳具功能都是有效的;其二,至少存在一个不服从阳具功能的主体。通过这样的悖论性表述,拉康赋予了阳具和阳具的最初拥有者即原父,这样一个在场的空位:每个主体都因被父亲阉割而生长出新的阳具,然后又因获得了阳具而成为下一任父亲。

对象a在本书第三章会具体论述。

但问题在于,每个父亲在成为父亲之前都曾是一个儿子,那么如果我们进行逆向的逻辑推演,往上溯源的话,究竟存不存在一个无须被阉割而先天就拥有阳具的父亲?这样的原父起码在逻辑上是能够成立的,但如同鸡生蛋还是蛋生鸡的悖论问题一样,原父不过是一个被构想和塑造出来的原初大他者,如同上帝一般,谁都没有见过他,但他却是一个普遍公认的存在。这便是强迫症的欲望真相:主体如同一个想要成为父亲的孩子,试图通过不断努力工作获得一个更加肿胀的阳具,一个表征着权力意志的符号,从而成为世俗意义上的大他者。然而那个让他试图抵达的原父位置,不过是一个逻辑上的空位,一个作为欲望之因的对象a  ,一个无法被化约的。

,一个无法被化约的。